青记每月盘点(2020年5月)

2020-06-16 17:02:00

来源:青年记者2020年6月上 作者:

摘要: 5月优异策划 ☆2020 开学和毕业,《新民周刊》,2020年第19期,5月25日 简介:2020年,史上最长寒假,史上最长毕业生求职季,

5月优异策划

☆“2020 开学和毕业”,《新民周刊》,2020年第19期,5月25日

简介:2020年,史上最长寒假,史上最长毕业生求职季,也算史上相当长的高考准备季……新冠肺炎疫情的暴发,给95后、00后带来了上学与就业方面的考验。策划由7篇文章和全国部分地区开学时间表组成,《学与业,不在一时一地之得失》《疫情下的考生:慌乱中“突围”》《职播间,云面试,新招聘》《八百万人齐毕业,百日冲刺三个月》《教师,无悔的选择》《回看云起时,曲折也是财富》全面地勾勒了疫情之下学子的学习生活和就业情况。这一特殊时期,开学季和毕业季甚至有了重合。今年4月17日,中央政治局会议首次提出“六保”,居首位的便是保居民就业,面对874万高校毕业生,实现稳就业,需要多方努力。

点评:专题聚焦5月份的两大热门话题:开学与毕业,通过个体故事的讲述,为读者呈现了疫情之下高考考生面临的考验、准留学生的纠结、毕业生的求职之路,也介绍了国家推出的一些促进高校毕业生就业的政策。总结性文章《回看云起时:曲折也是财富》传递了正能量,三个个体曲折就业经历背后是他们用积极态度面对残酷现实的乐观和坚韧,给身处迷惘阶段的学生以信心和鼓舞。

备选策划:

☆“两会云客厅”,人民网,5月22日起

☆“中国消费品的新故事 国货弯道超车”,《三联生活周刊》,2020年第19期,5月25日

☆“对垒疫后衰退”,《财经》,2020年第9期,5月11日

☆“疫情带来的变化”,《人民论坛》,2020年5月下,5月26日

5月优异报道

☆《人手一支新冠疫苗,难在哪里》/荣智慧,《南风窗》,2020年第10期,5月11日

简介:目前,新冠肺炎在全球大规模流行,长期看,要终结这一趋势需要有效且大规模普及的疫苗。疫苗开发的短期突破,往往由于人们的求索心理而广为人知,但难于大规模投入的原因,知者寥寥。文章对这场疫苗竞赛进行了简要的介绍,目前有7种候选疫苗进入临床阶段,中美各占其三,英国占其一。而这7种疫苗在开发的任何阶段都有可能失败。疫苗的开发是一场资金、实力与时间的竞赛,也是一场关于运气的赌博。除了高失败率外,严格的监管政策和工艺、产能的限制,也是制约疫苗大量生产的原因。

点评:疫情发生数月以来,有关疫苗开发进展的新闻时常见诸媒体,而疫苗为何无法大规模投入使用的原因却鲜有报道。本文聚焦这一话题,从生产、测试、监管等层面采访,深入剖析,并对国内外的情况进行了介绍,讲述了2009年H1N1流感疫苗的遭遇,为受众解疑释惑,对疫苗普及的相关问题提供了参考答案,充分地发挥了媒体提供解释、传播信息的功能。

备选报道:

☆《打开“家”锁》/程盟超,《中国青年报》,5月13日

☆《庚子战“疫”记》/赵洪杰等,《大众日报》,5月24日

☆《“打拐妈妈”李静芝:儿子是她找回的第30个孩子》/王翀鹏程,《新京报》,5月25日

☆《从“吃得饱”到“吃得好”——总书记眼中的“小康菜谱”》/王河峰,新华社,5月27日

☆《纵身一跃的刺激与风险》/赵喜斌,《北京晚报》,5月20日

☆《法治+爱心:护佑被性侵的孩子》/胡玉菡,《检察日报》,5月6日

☆《“买它买它”将成声音商标?成功的“前辈”不多,显著性是重要标准》/付丽丽,《科技日报》,5月19日

☆《这些贫困堡垒正在土崩瓦解》/徐欧露等,《瞭望》,2020年第20期,5月18日

☆《扶贫农产品的疫间大考走进直播间》/孟梁,《南方周末》,5月21日

☆《外国人在武汉》,央视《新闻调查》,5月23日

5月优异评论

☆《国际学术发表为何频现撤稿》/任孟山,《光明日报》,5月11日

简介:今年4月,国际著名学术出版集团施普林格旗下期刊《多媒体工具与应用》批量撤销33篇论文,加上该期刊近两年撤下的另外8篇论文,共有41篇论文被撤,其中39篇论文的主要作者来自中国。文章分析,这种现象的出现首先是因为国际学术发表的评价导向及其丰厚的利益回报机制,其次是因为大家对国际发表丑闻的习焉不察,以及缺乏足够的惩罚机制。目前,有关部门已经注意到了这一问题,希望矫正在科技评价中过度看重论文数量多少、影响因子高低,忽视标志性成果的质量、贡献和影响等“唯论文”的不良导向。这是纠偏的开始,但也要注意避免纠偏过程中的“钟摆效应”。

点评:国际学术发表频频撤稿,国内的学术圈论文发表的灰色产业链亦需要引起重视。文章剖析了国内外学术圈乱象纷呈的原因,也一针见血地指出了目前高校及科研单位评价体系存在的问题。作者看到了问题的所在,更加难得的是,作者对于纠偏过程中可能出现的问题给出了提示,提醒有关单位避免在执行的过程中矫枉过正,具有一定的前瞻性和指导意义。

备选评论:

☆《“短缺职业”折射经济转型升级》/邹翔,《人民日报》,5月7日

☆《公共安全这条底线,不能随着大桥一起晃动》/朱昌俊,澎湃新闻,5月6日

☆《“活埋老母”罪无可恕》/丁建庭,《南方日报》,5月8日

☆《解决“超时收费”争议,丰巢应直面用户诉求》/南都社论,《南方都市报》,5月11日

☆《涉医犯罪零容忍,不只是司法态度》/李怀胜,《法制日报》,5月21日

☆《“离婚冷静期”应进一步细化规范适用范围》/张贵峰,《北京青年报》,5月21日

☆《充满偏见的西方媒体谈何客观中立》/张蛟龙,《北京日报》,5月13日

☆《看电影选院线还是选网络,答案是“好电影”》/钟菡,《解放日报》,5月14日

☆《要对高校教育质量负责!网络答辩不是降低标准的理由》/孙晓宇,半月谈网,5月7日

☆《科技创新唯有苦练内功,才能抓住风口》/王京雪,《新华每日电讯》,5月28日

5月优异理论

☆《体现中国特色时代特色的民事百科全书》/张鸣起,《人民日报》,5月20日

简介:5月28日,十三届全国人大三次会议表决通过了《中国人民共和国民法典》,这部法律自2021年1月1日起施行。编纂民法典是我国社会主义法治建设的一座里程碑,是我国国家治理体系和治理能力现代化进程中的一件大事。文章认为,民法典的编撰是科学立法、民主立法、依法立法的生动实践,体现了对我国实际问题和时代需求的有效回应,具有重大而深远的历史意义。

点评:民法典草案的审议是本次全国人大的一项重要议题,由于其对我国人民生活的方方面面影响巨大,因而受到广泛的关注。在两会召开前夕,《人民日报》推出这样一篇解读文章,有助于人们更好地了解民法典的出台之于人民的意义,之于社会主义法治建设的意义,之于国家治理体系和治理能力现代化的意义。

备选理论:

☆《以“全周期管理”提升超大城市治理》/丁旭光,《广州日报》,5月25日

☆《当前中国青少年群体法治素养的整体图景》/马抗美 袁芳,《光明日报》,5月8日

☆《如何在国家治理中坚持立法先行原则?》/胡建淼,《学习时报》,5月6日

5月优异版面

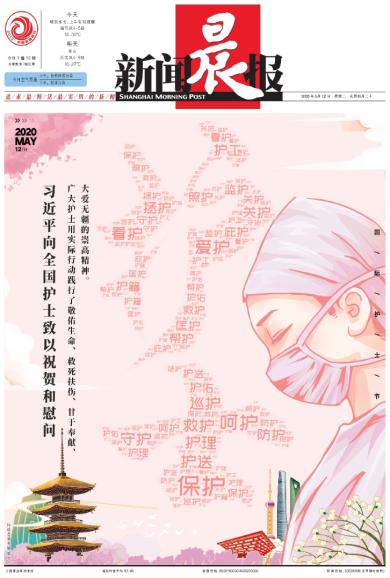

☆“护士”,《新闻晨报》头版,5月12日

点评:在新冠肺炎疫情的笼罩下,医护人员成为一个备受关注的群体。5月12日是国际护士节,疫情中,护士冲在前线,对于护士群体的致敬是必要的,也是必须的。

这一版面的主题为护士的肖像和“护士”二字,其中“护”和“士”中分别呈现了“护”字所能组成的词语,如看护、爱护、护工、保护、护送……字词之间,传递着温暖。版面的下方是武汉的地标建筑、樱花和上海的地标建筑,暗指了两座城市在疫情期间的帮扶和友爱。版面左侧,展示了习近平总书记对全国护士的祝贺和慰问。整个版面以粉色为主色调,温馨大方,文字、构图都传递了对护士群体的敬意。

备选版面:

☆“以变应变 赢未来”,《齐鲁晚报》头版,5月23日

☆“人民至上”,《大河报》头版,5月23日

5月热点网议

☆清华大学新闻与传播学院停止本科生招生

简介:5月15日,清华大学新闻与传播学院团委微信公众号发布消息称,学校决定大幅度扩大新闻与传播学院硕士研究生规模,今后学院的人才培养主要在研究生层次进行。据了解,这是清华大学学校层面学科建设和人才培养思路总体调整的一部分,并非只涉及新闻与传播学院。清华大学新闻与传播学院教授金兼斌表示,今后和新闻与传播学院会产生较多关联的是日新书院,新闻与传播学院会积极参与日新书院本科生的一些课程的开设和教学工作,而部分日新书院的毕业生,也会选择到新闻与传播学院攻读研究生。

点评:清华大学新闻与传播学院的这一调整在新闻传播学界产生了较大的影响,引发了广泛关注。面对清华的这一改革,各方意见不一,但必须明确的是,国内外新闻传播格局面临着巨大的变化,新闻传播教育也应及时做出调整,大力革新。在人工智能等新技术不断发展、信息无处不在的时代,媒体和社会对于新闻传播专业人才的需求非但没有减少,反而大大增加。如何在信息变革的洪流中守住新闻业的核心价值,如何正确引导新闻传播学教育中的实务导向,如何培养出适合媒体和社会发展需要的人才,这些都是新闻传播教育需要思考的问题。

备选网议:

☆珠峰高程测量登山队登顶珠峰

☆全国开展“一盔一带”守护行动

☆SpaceX首次载人火箭发射成功

☆华为公司副董事长、首席财务官孟晚舟未能获释

☆公众号“至道学宫”涉嫌发布不实信息被封

☆港澳知名爱国企业家何鸿燊逝世

☆广西援鄂医疗队员梁小霞逝世

5月传媒人物

☆赵嘉鸣:晋升

简介:赵嘉鸣早年历任人民日报驻朝鲜记者站首席记者、人民日报国际部主任编辑、人民日报社外事局正处级干部等职,2007年12月后历任人民日报社外事局副局长、人民日报社对外交流合作部副主任、人民日报社对外交流合作部主任等职。2016年11月,赵嘉鸣出任人民日报社国际部主任,并继续担任对外交流合作部主任,一年之后专职担任人民日报社国际部主任,直到今年5月担任人民日报社副总编辑兼国际部主任。

点评:赵嘉鸣成为人民日报社的首位70后副总编辑。媒体转型融合过程中,人才的选用一直备受关注,赵嘉鸣的晋升为人民日报社的领导层注入了年轻的力量。近些年,人民日报发力新媒体领域,收获了大量用户的关注,也期待这位70后副总编辑继续拓展主流媒体的影响力版图,发出时代强音,壮大舆论引导力。

☆廖圣清:履新

简介:5月,复旦大学新闻学院传播学系原主任廖圣清教授出任云南大学新闻学院院长。公开资料显示,廖圣清曾于2000年、2006年和2009年先后赴日本电通、韩国全南大学和香港城市大学访问,曾获上海市“浦江人才”、复旦大学“世纪之星”等称号,曾在《新闻与传播研究》《新闻大学》《现代传播》《新闻记者》以及《Asian Journal of Communication》等期刊发表论文。

点评:近年来,知名新闻传播院校的教授受聘前往新闻传播学科相对弱势的高校担任行政职务的现象屡屡出现,这对于新闻传播学科的建设和交流是有益的。先进地区及高校的新闻传播学科建设的经验可以被分享,高层次人才的引进能够为弱势高校带来超前的教学思想和方法。目前我国新闻传播教育存在诸多问题,更多的交流和互动或许可以碰撞出更多的人才培育方案。

☆张志安:带货

简介:5月20日,中山大学传播与设计学院张志安教授第一次以广州直播电商研究院院长身份参加广东珠江台“520就用荔枝表达爱”融媒体直播节目,1小时的时间里,连线广州、深圳、珠海、中山等地,呈现广东荔枝霸屏大湾区的盛况,见证广东荔枝走向世界。张志安教授在微博中表示:“为广东荔枝直播代言,为广州打造‘直播电商之都’加油。”

点评:在新冠肺炎疫情的影响下,直播带货迎来了风口,带货的不仅有网红,一些官员也走进了直播间,而这次,高校教授也加入了电商直播的行列。直播带货的主体日益多元,而交易的规范性、专业性等方面还存在诸多问题,这些问题需要商家和消费者给予更多的耐心,亦需要研究者给予更多的关注和思考。

(本期盘点主持:黄馨茹)

来源:青年记者2020年6月上

编辑: