青记每月盘点(2020年6月)

2020-07-16 10:51:24

来源:青年记者2020年7月上 作者:

摘要: 6月优异策划 ☆非常‘中国策’,《南风窗》,2020年第12期,6月3日 简介:2020年全国两会是在非常时期召开的,习近

6月优异策划

☆“非常‘中国策’”,《南风窗》,2020年第12期,6月3日

简介:2020年全国“两会”是在非常时期召开的,习近平总书记在“下团”过程中,完整阐释了“中国策”的内容,对如何应对疫情严重冲击,特别是伴随疫情冲击而来的国际环境巨变,提出了系统的指导方针。《南风窗》及时策划,推出《非常时期非常策》《赤字货币化:一场偏离重点的讨论》《地方财政年年困难,今年难上加难》《保护公民权利的宣言书》《郑永年:警惕“明朝陷阱”》五篇重磅文章,有探讨、有思考,全面梳理了自疫情暴发以来一直到此次全国“两会”作出的重大决策部署和法律制定,反映了最高决策层凝聚全社会共识之后对于发展立足内需、双循环相互促进以及安全的诉求。

点评:“政”与“经”相连,“势”与“策”相应。当下的形势变化了,所以更需要政策创新。这组策划聚焦非常时期对应非常形势,非常形势需要非常举措。五篇文章专业透彻,有较强的理论性和可读性,总结经验和教训,不回避现阶段国际政治与经济面临的问题,冷静客观地进行分析,在当前的形势下有较强的指导意义。

备选策划:

☆“做一个‘积极老人’”,《新民周刊》,2020年第21期,6月15日

☆“美国不能呼吸”,《中国新闻周刊》,2020年第21期,6月15日

☆“百亿黄金局”,《财新周刊》,2020年第25期,6月29日

6月优异报道

☆《硕士学位论文查重频繁涨价为哪般》/郑明鸿 闵尊涛,《新华每日电讯》,6月22日

简介:硕士学位论文查重服务价格每逢毕业季都会有所上涨,但今年价格涨势“凶猛”,引发不少毕业生不满。因为知网拥有丰富的全文比对资源库支撑,查重结果权威性更高,高校往往将其作为硕士学位论文查重的首选。近期知网查重服务为何大幅涨价?网上售卖的知网查重是否正规?高校对于硕士学位论文查重有哪些具体规定?《新华每日电讯》记者就这些问题展开了调查。受访业内人士坦言,供需失衡是硕士学位论文查重涨价乱象存在的主要原因。知网法务部接受记者采访时也承认,“主要还是存在市场需求,手握资源的想要挣钱,开店的想要找到资源”。

点评:新闻采访中特别需要警惕“单一信源”,只有一个消息来源的报道可能会失真,甚至完全虚假。记者采访核心信源,并以多个信源交叉印证,这是新闻报道的基本操作规范。尤其是在互联网飞速发展的当下,以“网友爆料”为消息来源,不加考证就匆匆出笼的不合格新闻作品比比皆是。《新华每日电讯》记者抓住热点话题,严格遵守操作规范,直面毕业生面临的困境,对平台、学校、学生和商家进行了访谈,对各方给出今年论文查重服务价格上涨原因的不同说法进行了全面呈现。并且直指要害:整治硕士学位论文查重涨价乱象,需要从根源入手,需要平台、高校和学生三方协作。

备选报道:

☆《孟晚舟未获释,华为劫再求解》/谢丽容 金焱 陈潇潇 李隐枫,《财经》,2020年第11期,6月1日

☆《起底至道学宫“白云先生”的“文章”生意经》/海阳,《新京报》,6月2日

☆《陕西版“孙小果案”后续:26名警察涉案被处理,涉黑问题已调查结束》/曹林华,界面新闻,6月12日

☆《12万名青少年追星调查》,《半月谈》,2020年第12期,6月25日

☆《西南交大学生保研舞弊事件的幕后操作人》/李晶晶,微信公众号“北青深一度”,6月24日

☆《对话东莞图书馆留言农民工:读书开阔了我的眼界 启发了我的智慧》/肖源 郑澍,央广《新闻纵横》,6月26日

☆《黄光裕假释:掉队的国美,腰斩的身家,翻盘有多难》/李伟铭,红星新闻,6月24日

☆《有些猥亵甚于强奸》/刘言,《中国青年报》,6月24日

☆《张桂梅:大山里的女校》,央视《面对面》,6月27日

6月优异评论

☆《筑牢个人信息保护的法治堤》/姚辉,《人民日报》,6月18日

简介:随着大数据、AI等技术的广泛应用,基于推荐算法的个性化广告进入日常生活。推荐算法是一种信息技术,企业运用的最初目的在于提升信息传递的精准性,优化用户体验。但在算法面前,如果包含用户个人信息的数据没有经过加密或者脱敏处理,就会埋下安全隐患。文章指出:强化大数据时代的个人信息保护,从根本上还是要运用法治思维和法治方式。

点评:如何弥补算法漏洞、为个人隐私和信息安全筑起保护屏障,成为信息时代的一道必答题。习近平总书记指出,“依法治理是最可靠、最稳定的治理”。针对数据运用、隐私和个人信息保护等问题,不久前出台的民法典开出了“良方”,让个人信息保护实现有法可依,是法治的重要一步,未来还要通过司法实践,真正实现个人信息保护的有法必依。“法者,治之端也。”随着法治建设的不断进步,我们必能为个人信息筑牢防护堤坝,让新技术、新应用更好造福社会。

备选评论:

☆《“不合理限制人员流动”措施应坚决纠正》/本报特约评论员,《北京青年报》,6月28日

☆《装不装空调与高考公平》/子长,《南方日报》,6月9日

☆《绷紧思想之弦 保持严实之风》/邵方超 任宇波 李岳岳,《大众日报》,6月10日

☆《“操场埋尸案”收官:用法律惩罚,用法律慰藉》/社论,澎湃新闻,6月8日

☆《检察官鼓吹“受贿不办事是底线”,是对法律的羞辱》/季渚鸿,《新京报》,6月29日

☆《“取而不消”的证明,缘何成了打不死的“小强”?》/林琳,《工人日报》,6月25日

☆《要过“紧日子”,得先改一改大手大脚的毛病》/沙元森,《齐鲁晚报》,6月28日

☆《以共治思维构筑未成年人保护网》/凌峰,《法制日报》,6月23日

☆《把“群众满意”当作“易碎品”一样用心呵护》/社评,《检察日报》,6月15日

6月优异理论

☆《习近平新时代中国特色社会主义思想是21世纪马克思主义》/何毅亭,《学习时报》,6月15日

简介:在中国共产党建党99周年前16天,《学习时报》6月15日头版整版刊登中央党校常务副校长何毅亭的文章《习近平新时代中国特色社会主义思想是21世纪马克思主义》。这篇文章共7262字,6个章节,重点谈了习近平新时代中国特色社会主义思想为何是21世纪马克思主义,是中国共产党对习近平新时代中国特色社会主义思想历史地位的一个科学界定,也是我们党第一次以“世纪”为尺度命名马克思主义中国化最新成果。文章指出:习近平新时代中国特色社会主义思想构成21世纪世界马克思主义的主流、主体、主干。

点评:两年前的2018年5月18日,同样是《学习时报》,头版整版曾推出标题完全一样的重磅文章。显而易见,这一命题很重要。对于原创性重大命题,思考透彻、再深入,往往需要时间。这是中国共产党对习近平新时代中国特色社会主义思想历史地位的一个科学界定,文章梳理出马克思主义的理论大家族,世界马克思主义的完整思想谱系和理论图景构成,具有重要的理论指导意义。

备选理论:

☆《抗疫斗争彰显中国特色社会主义制度优越性 》/秦刚,《求是》,2020年第20期,6月16日

☆《着力提高新闻舆论工作有效性》/胡敏,《解放军报》,6月24日

☆《党的自我革命与改革开放》/陈坚,《光明日报》,6月27日

6月优异版面

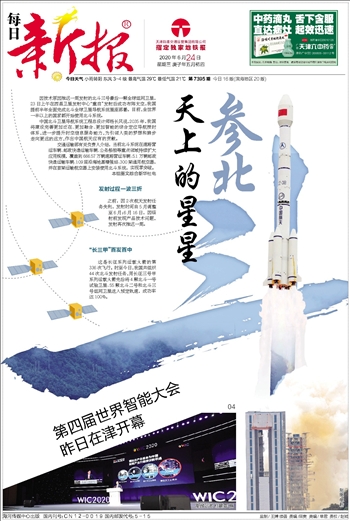

☆“天上的星星参北斗”,《每日新报》头版,6月24日

点评:6月23日上午,北斗三号最后一颗全球组网卫星在西昌卫星发射中心“重启”发射后成功布阵太空,我国提前半年全面完成北斗全球卫星导航系统星座部署,举国欢庆。这一版面的主题语借用了读者耳熟能详的《水浒传》主题歌《好汉歌》的歌词“天上的星星参北斗”,使读者不由地为英雄的航天人歌唱。长征三号乙运载火箭托举北斗三号收官之星冲天而起、直上九霄,火箭化为书法“斗”字中最为遒劲有力的一笔,堪称画龙点睛。整个版面以白黑蓝色调为主,展现了人类向宇宙进发无尽的勇气与毅力。这个版面设计兼具画面感与声音感,气势磅礴,堪称精妙。

备选版面:

☆“夸父追日”,《海峡导报》头版,6月22日

☆“百舸争流千帆竞 乘风破浪正远航”,《南京晨报》头版,6月25日

6月热点网议

☆微博热搜暂停更新,整改一周

简介:6月10日,国家互联网信息办公室指导北京市互联网信息办公室,约谈新浪微博负责人,针对微博在蒋某舆论事件中干扰网上传播秩序,以及传播违法违规信息等问题,责令其立即整改,暂停更新微博热搜榜和暂停更新热门话题榜一周,时间自6月10日15时至6月17日15时,严肃处理相关责任人,同时,要求北京市互联网信息办公室对新浪微博依法从严予以罚款的行政处罚。在被责令立即整改、暂停更新一周后,微博热搜榜、热门话题榜恢复更新。有趣的是,微博热搜、热门话题的回归消息,本身也登上了热搜榜。

点评:两年前,微博曾因被指“对用户发布违法违规信息未尽到审查义务,以及持续传播炒作低俗、错误等有害信息”,进行为期一周的热搜暂停整改。两番约谈与整改,都为不良网络信息传播行为敲响了警钟。微博热搜某种程度上发挥着热点探测触角的功能,作为用户获取信息的便捷途径,热搜追逐热点无可厚非,但片面化、娱乐化的内容呈现,是对用户的不负责任。如何对信息内容进行有效管理监督和呈现,是每家平台应着重考虑的问题。

备选网议:

☆“新京报我们视频”微博账号被查处

☆山东通报两起冒名上大学问题调查处理结果

☆艺人仝某伪造应届生高考身份

☆新城控股原董事长王振华因猥亵儿童罪被判有期徒刑5年

☆76所高校一起举办线上“未来你好”云毕业晚会

☆钟美美模仿老师视频下架

☆一女子利用航班延误骗保300万元被刑拘

6月传媒人物

☆储瑞耕:大爱无疆

简介:6月22日,河北日报高级编辑、“杨柳青”专栏主笔储瑞耕在石家庄去世,享年75岁。储瑞耕1988年调入河北日报,一人主笔“杨柳青”专栏20年,曾获得中国新闻界最高奖“韬奋奖”和“全国五一劳动奖章”,享受国务院特殊津贴,2019年获得“全国离退休干部先进个人”荣誉称号。早在2012年5月,储瑞耕就签订了“志愿捐献遗体协议书”,决定死后捐献遗体(包括眼角膜)。截至6月23日零时,储瑞耕的遗体捐献手续已经完成,并完成眼角膜捐献。

点评:储瑞耕是《青年记者》的老朋友。他曾这样回忆他在河北日报工作的点点滴滴:“我这一辈子,最看不得老百姓受苦。这固然与我烈士遗孤的出身有关,更重要的是作为一位党报人、一名共产党员的职责。”身为评论员的他,一直坚持深入一线采访调研,写下了大量“沾泥土”“带露珠”的精品力作。

斯人远逝,风范永存!储老,走好。

☆郎永淳:再次跳槽

简介:6月6日,郎永淳在个人微博发布视频,称自己正式进入到家集团,负责公共事务体系优化升级。对于再次跳槽,郎永淳解释:一是弥补自己在互联网行业没有进入过2C领域的遗憾;二是看好家庭服务的巨大市场空间。

点评:郎永淳离职央视后的职业生涯,都没离开互联网。2015年9月2日,他担任找钢网高级副总裁兼首席战略官。之后又加盟《创客英雄会》的电视栏目,也与互联网创业有着莫大的关系。就郎永淳本人的职业生涯来说,从传媒到钢铁,再到互联网生活服务业,跨度之大,每一步都令人惊叹。

☆胡智锋:履新北电

简介:6月3日,北京电影学院召开全院干部大会,宣布北京市委关于胡智锋同志任北京电影学院党委副书记、副院长的决定。北京电影学院上一任院长张会军已经去职3年多。胡智锋是中国传媒学术界第一位“长江学者”特聘教授,中国高校影视学会会长,北京师范大学艺术与传媒学院院长、教授、博士生导师。

点评:北京电影学院被誉为“中国电影人才的摇篮”,电影产业在满足人民美好生活的向往中,占有举足轻重的作用。电影人的教育和人才的培养,任重道远。胡智锋在全院干部大会上说,“今后将认真研究并准确把握中国特色社会主义电影教育发展规律,为学校建设和发展作出应有的贡献”。

(本期盘点主持:杜鹃)

来源:青年记者2020年7月上

编辑: