社交媒体时代科学谣言的传播机制

2020-06-01 16:54:29

来源:青年记者2020年5月中 作者:赵瑞旭

摘要:——基于2016-2018年“十大科学谣言”的分析

传统媒体时代,科学谣言的传播范围有限,传播速度较慢,持续时间较短。随着新技术的不断更新和发展,社交媒体用户的不断增多,人们从信息匮乏时代进入了信息过载时代,科学谣言的传播速度变快,传播范围变广。社交媒体时代,科学谣言不仅没有消解,反而具有了更强的生命力,给科学传播增添了阻力。因此,研究社交媒体时代科学谣言的传播机制,针对存在的问题提出应对策略对科学传播具有重要意义。如何把危机变为转机,运用好社交媒体的优势值得深思与探讨。

社交媒体时代的科学传播与科学谣言

近年来,关于科学传播的研究日益增多,20世纪30年代,英国学者贝尔纳在《科学的社会功能》中探讨了科学传播的问题,贝尔纳认为“科学交流的全盘问题,不仅包括科学家之间交流的问题,而且包括向公众交流的问题”①。吴国盛认为,20世纪的科学传播包括三个不同阶段:传统科普、公众理解科学以及科学传播②。传统科普建立在科学主义的意识形态背景之上,从国家立场出发,认为科学是好的,主要由科学家向公众单向地传播科学知识;公众理解科学阶段,从科学共同体的立场出发,认为公众与科学共同体是平等的;科学传播阶段,从公民立场出发,主要目的是促进公众理解科学知识,强调科学共同体与公众的双向互动③。刘华杰认为,科学传播不仅要普及科学知识与科学技术,更要普及科学精神、科学思想和科学方法④。科学传播的主体转移和多元化是必然趋势。

对于谣言,美国社会学家希布塔尼认为,“谣言总是产生于一些扑朔迷离的重要事件,是一群人议论过程中产生的即兴新闻”⑤。法国学者卡普费雷将谣言定义为“在社会中出现并流传的未经官方公开证实或者已经被官方辟谣的信息”⑥。总体来说,谣言有两个特点:未经证实和广泛流传。关于科学谣言,杨鹏和史丹梦认为“科学谣言是未经证实或证伪的科学信息”⑦。结合谣言的特点,可以将科学谣言定义为:“为人们所关注的未经官方证实或证伪的广泛流传的科学信息”。

社交媒体时代科学谣言的传播机制

2019年1月16日,“典赞·2018科普中国”公布了年度“十大科学谣言”。鉴于“十大科学谣言”的代表性、评审团队的权威性及评审流程的严谨性,笔者采用内容分析的方法对2016-2018年产生的“十大科学谣言”进行分析,共30条科学谣言,以期为科学谣言的治理对策和科学信息的传播提供参考。

1.“专家”与“权威”加持,增强内容可信度

造谣者为了增强科学谣言的可信度,通常会采取一些方式使科学谣言看起来“权威可信”。通过分析发现,有60%的科学谣言中包含某“教授”“专家”和某“研究结果”之类的表述。有10%的科学谣言用视频来增强可信度,以达到“有视频有真相”的效果。用其他方式(图片、亲身经历等)来增强可信度的占30%。而科学谣言之所以能够在社交媒体时代盛行,一方面是人们选择性地对有充分证据的权威辟谣信息视而不见;另一方面,社交媒体时代,人们并没有因信息接收渠道的增多而在信息获取上更便捷,反而没有太多时间去思考和验证信息的真伪,认为只要是“专家”说的就是正确的。

2.“食品安全”和“人体健康”领域最易滋生科学谣言

通过社交媒体传播的科学谣言有了“熟人背书”,极易大规模传播。按照事件类别对样本进行统计分析发现,“食品安全”领域占40%,“人体健康”领域占33%,“医疗卫生”领域占13%,“科学研究”领域占10%,其他领域的科学谣言占4%。“食品安全”和“人体健康”与人们的生活息息相关,造谣者往往利用这点制造科学谣言以获取关注。另外,中老年网民群体成为社交媒体时代信息传播的新力量。纽约大学和普林斯顿大学的研究人员发表在《科学》杂志上的关于传播假新闻的研究发现,当其他特征因素被控制时,年龄效应仍然显著⑧。在真假参半的网络信息中,伴随着互联网成长的一代人更容易从网络信息中辨别谣言,也更容易质疑所谓“权威”。由于科学知识和科学素养的缺乏,年龄较大的人群更倾向于相信并分享科学谣言,这也使得很多年龄大的人群成为科学谣言的主要受害者。

3.负面情绪为主,诉诸恐惧,突出后果严峻性

笔者按照情感属性将科学谣言分为三类,表达正面情绪的、表达负面情绪的和表达中性情绪的。其中表达负面情绪的科学谣言占70%,表达正面情绪的占27%,表达中性情绪的占3%。研究发现,表达负面情绪的科学谣言往往集中在人体健康、食品安全和医疗卫生领域,表达正面情绪的各领域均有。在科学谣言的传播方面,表达负面情绪的科学谣言更能吸引人们的注意。我国现处于社会转型期,贫富差距拉大、经济下行、生活压力增大等一系列问题凸显,食品安全和医疗卫生等问题拉扯着人们的情绪,使人们对周围的环境充满危机感。造谣者正是利用了这一点,运用“敲警钟”的方法最大限度地引起人们注意,促使人们迅速采取对应行动,例如转发和分享等。

4.科学谣言的反复性及其传播机制

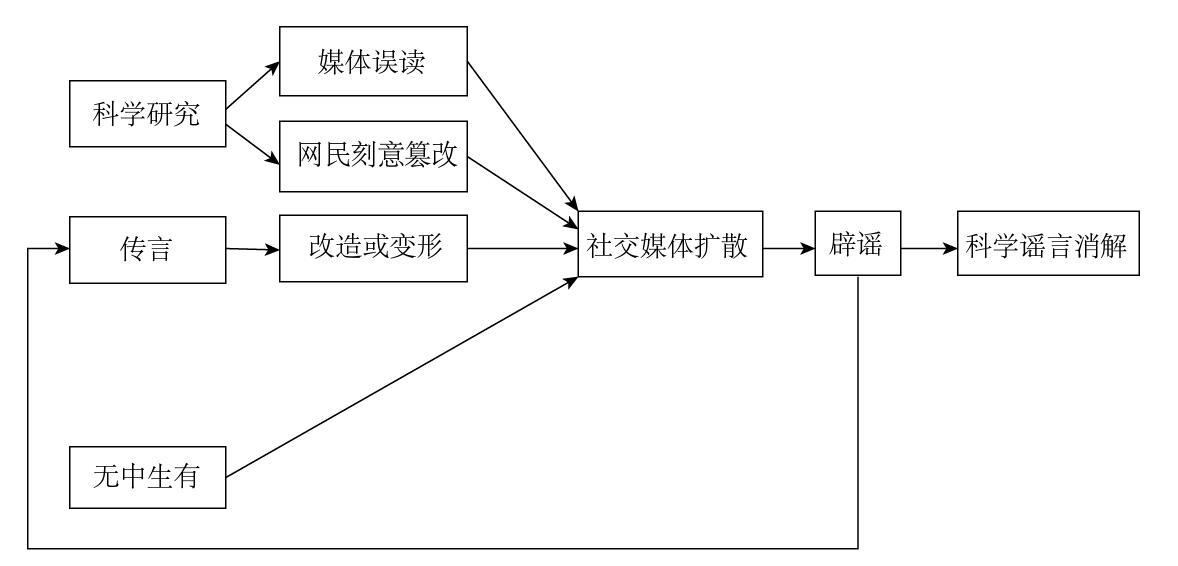

科学谣言具有反复传播的特点,研究发现,60%左右的科学谣言属多次传播,只不过在信源和内容上有所改变,造谣者替换科学谣言的传播形式或部分词语而保留科学谣言的核心内容,旧的科学谣言又可以变成新的科学谣言再次出现。还有一部分科学谣言在被揭穿之后仍然传播,科学谣言的影响力和生命力甚至超过了科学信息,这无疑为辟谣工作增添了阻力。通过对科学谣言的分析,可以建构科学谣言在社交媒体上的传播机制(见图1)。科学谣言往往有三种主要的产生方式:第一,对科学信息的误读,这主要是由承担科学传播工作的媒体人对研究结果的夸张造成的,这类科学谣言往往有一定的事实依据;第二,现实生活中的流言,这类谣言大多没有事实依据,谣言由来已久且找不到源头;第三,无中生有,凭空捏造。

图1:社交媒体时代科学谣言的传播机制

社交媒体时代科学谣言的治理策略

1.充分利用社交媒体,加强信息把关

虽然科学谣言不是社交媒体时代的特有产物,但无疑社交媒体为科学谣言的传播提供了平台。社交媒体具有交互性强、传播范围广、速度快等特点,在科学谣言的传播中扮演着双重角色,一方面可以使科学谣言在短时间内广泛传播,另一方面也可以使辟谣信息快速传播。因此,要利用好社交媒体的优势进行辟谣。社交媒体平台也要承担起相应的责任,做好科学谣言的把关工作,对科学谣言的“高频词汇”进行捕捉,将人工把关与机器把关相结合,更好地服务辟谣工作。针对容易转发科学谣言的群体进行识别,设置提醒,重点保护。

2.提高造谣成本,严惩造谣者

社交媒体时代,人们实现话语权的同时,也造成了话语权的滥用。造谣者只需要抓住人们的心理,动动“嘴皮子”就能让科学谣言广泛传播,吸引大量的关注,传谣成本接近于零,而辟谣所投入时间成本和经济成本都要大得多,部分辟谣效果不显著,出现科学谣言反复传播的现象。在这个过程中,一些科学谣言已经找不到造谣者,更多的是对这条科学谣言进行转发的人,受科学谣言影响的人无法估算,辟谣能否达到科学谣言所传播的广度也未可知。因此,应根据科学谣言的危害性和传播广度对造谣者实施相应的处罚。目前我国对造谣者的处罚大多是行政拘留或罚款,违法成本过低不足以产生威慑力。

3.鼓励科学共同体参与科学传播

科学谣言的本质仍然是信息,其能够得到广泛传播说明人们存在信息需求,将“伪科学”当成了真正的科学,将“砖家”当成了“专家”。这恰恰为科学共同体参与科学传播提供了机会。科学传播的传播主体主要有两种,一是科学共同体,二是参与科学传播的媒体工作者。长期以来,由于同行压力、缺乏科学界的支持以及科学共同体不善于利用社交媒体进行传播等原因,在科学传播的过程中常常缺乏权威的声音,科学共同体在科学传播过程中的缺位影响了科学传播工作的推进。而参与科学传播的媒体工作者,由于缺乏专业知识背景,容易在对科学知识进行二次传播时产生误解,从而误导大众。因此,国家及科学家所在机构应提供相应的政策及资金支持,创造科学共同体和大众互动的机会,使人们更好地理解科学传播。

4.提高公民的科学素养和新闻素养

刘华杰认为,公民科学素养是公民文化素养的子集,是指一个社会中成年公民对科学技术的理解和运用能力,通常指最低要求⑨。目前国内对公民科学素养的研究不多,如何测试公民科学素养也需要进一步研究。社交媒体时代,科学传播应更注重“知”和“质疑”。比尔·科瓦奇和汤姆·罗森斯蒂尔认为,信息过载时代,人们应具备一定的“新闻素养”⑩,而“新闻素养”的核心就是对信息进行分辨和质疑的能力,这种“新闻素养”所要求的怀疑和探索求证精神与科学素养所包含的精神不谋而合。因此,可以从提升“新闻素养”方面入手,为科学传播提供思路。

注释:

①[英] J.D.贝尔纳著,陈体芳译:《科学的社会功能》[M],商务印书馆,1982年版,第400-418页

②吴国盛:《从科学普及到科学传播》[N],《科技日报》,2000年9月22日

③刘华杰:《科学传播的三种模型与三个阶段》[J],《科普研究》,2009年第2期

④刘华杰:《大科学时代的科普理念》[N],《光明日报》,2000年5月8日

⑤[美] Tamotsu Shibutani:《Improvised News:A Sociological Study of Rumor》[M],Bobbs Merrill,1966年版,第9-17页

⑥[美]卡普费雷著,郑若麟译:《谣言:世界最古老的传媒》[M],上海人民出版社,2008年版,第15页

⑦杨鹏 史丹梦:《真伪博弈:微博空间的科学传播机制——以“谣言粉碎机”微博为例》[J],《新闻大学》,2011年第4期

⑧[美]Andrew Guess Jonathan Nagler :《Joshua Tucker.Less than you think: Prevalence and predictors of fake news dissemination on Facebook》[J],《Science Advances》,2019年第1期,第3-5页

⑨刘华杰:《公民科学素养测试及其困难》[J],《北京理工大学学报》,2006年第1期

⑩[美]比尔·科瓦奇 汤姆·罗森斯蒂尔著,陆佳怡 孙志刚译:《真相:信息超载时代如何知道该相信什么》[M],中国人民大学出版社,2013年版,第208页

(作者单位:郑州大学新闻与传播学院)

来源:青年记者2020年5月中

编辑:范君