言论的建设性探索

2022-01-21 08:19:49

来源:《青年记者》公众号 作者:郭倩 殷乐

摘要:本文以凤凰网建设性新闻评论栏目《政能亮》与《政对面》为例,将新闻评论文本放在核心位置,探析媒体采用何种“选择”与“重组”策略呈现新闻评论。

建设性新闻评论是指在建设性新闻理念指引下的论说文体,是建设性新闻的一种类型,符合建设性新闻定义的基本构成要件,即积极情绪、方案导向、未来面向,以及具备新闻评论的基本特征,集中、连贯、有效率。

建设性新闻理念的引入,为新闻评论跳脱“破”与“立”这一立场抉择困境提供了思路。本文以凤凰网建设性新闻评论栏目《政能亮》与《政对面》为例,将新闻评论文本放在核心位置,探析媒体采用何种“选择”与“重组”策略呈现新闻评论。同时,结合深度访谈材料探究所评论栏目框架的产制过程,重点是媒体如何生产出该评论框架,新闻工作者如何判断并将其“浓缩”、整合进评论之中,增强评论的建设性。

议题选择与主题分布:围绕社会民生的重大话题

凤凰网打造的两个政务评论栏目《政能亮》与《政对面》先后于2016年1月及2017年7月上线,前者为“短平快”的时事评论,后者为高端政务访谈。自上线以来截至2021年8月2日,产量分别为862篇及30篇。

分析发现,政府、经济、改革、总理、民众、社会、中国、企业、市场、政策、治理出现次数达到53次以上。

栏目《政能亮》将经济建设、政治经济改革、社会治理、市场、企业、民众与政策放在突出位置,予以重点阐述。“改革”与“发展”是《政能亮》的核心,这与该栏目定位“围绕国务热点和时事热点进行政策解读,以建设性的政务传播,实现和政策发布的良性互动”相符。

栏目《政对面》的高频词与《政能亮》类似,也是围绕时政民生展开,其中“对话”“改革”“中国”频频出现,分别出现了30次、7次及6次。经济、医疗服务、信息公开是其重点关注的议题。

媒介呈现的核心框架:问题呈现→问题回应→问题解决

由于建设性新闻评论目前还没有现成的框架可供借鉴,因此,笔者倾向于采取“归纳式”的方法,在借鉴前人框架的基础上,提炼出新闻分析框架将各类框架操作化,随后采取随机数抽样的方式,从892个文本资料中抽取80个分析样本。

在编码员信度方面,在熟悉资料的基础上,对各变量进行定义与编码,随后另一名编码员协助编码,随机抽取50个样本,采用内容分析法中的霍尔斯蒂系数来计算编码员间信度,信度结果为0.92。

(一)作者来源。从分析结果来看,80篇评论中有一半以上(44篇,55%)来自媒体及其新闻工作者,有四成(32篇,40%)来自专家学者,3篇来自政府机关或工作人员,1篇评论的作者属于“其他选项”。可见,媒体人与专家学者是构成凤凰网建设性新闻评论栏目的两大“支柱”。

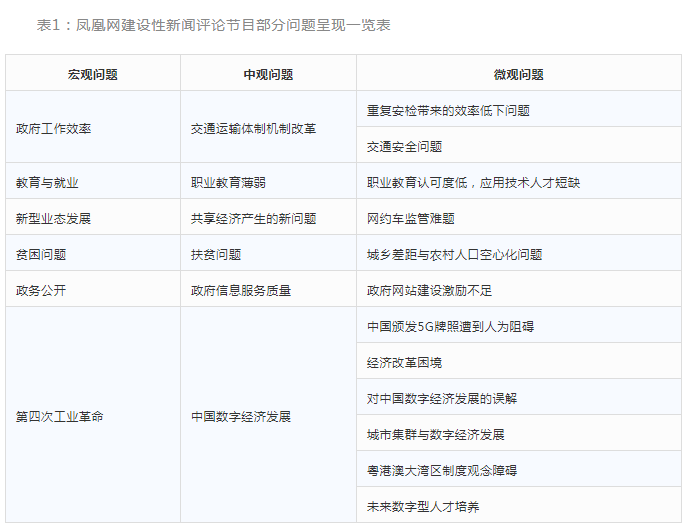

(二)问题呈现框架分析。分析结果显示,分析的80篇评论有78篇评论呈现了问题框架且与主题相关,2篇没有呈现问题框架的评论问题意识不是很明确且以颂扬为主。从评论所反映的问题类型来看,宏观领域的问题最少(7篇,8.75%),中观领域的问题最多(37篇,46.25%),微观领域的问题次之(34篇,42.5%)。结合报道涉及的主题领域来看,宏观问题主要分布在政治与经济这两个领域;中观问题在政治、经济、社会、民生等领域都有分布,数量相差不大;微观问题在民生、教育、社会领域分布较多。为了更系统展现以上三种问题类型,本研究选取6个有代表性的议题进行展现。具体如下页表1所示。

(三)问题回应框架分析。从分析结果来看,只有4篇评论存在问题回应框架,剩余76篇评论均不涉及回应框架。造成这种现象的原因与所分析样本的节目类型相关。占绝大部分样本比例(77篇,96.25%)时事评论节目《政能亮》由特约评论员写就,对问题的解决方案以评论员观点为主,自然很少涉及相关方的回应;《政能亮》唯一一则涉及回应框架的一期节目是凤凰评论主笔与访谈嘉宾李炜光的访谈记录。涉及回应框架的评论主要出现在时事访谈节目《政对面》里,由于节目性质是主持人与访谈嘉宾之间就议题展开讨论,因此,该节目涉及回应框架。从回应主体来看,均为各领域的专家学者;回应数量为1人。从回应频次来看,由高到低分别是19次、17次、16次、12次。

(四)问题解决框架分析。从分析结果可知,几乎所有的评论呈现了问题解决框架且与主题相关(75篇,93.75%),只有5篇没有呈现。从解决方案的明晰度来看,在75篇呈现了解决方案框架的评论中,有43篇评论提出的解决方案较为明晰,占比57.33%,有细节性信息且有一定的针对性和可行性。在议题的延展性方面,分析结果显示有8篇评论延伸到了其他领域。例如,在《节用裕民,以分享经济助推公车改革》一文中,作者提倡以分享经济思维方式推动公车改革,文末举一反三,提议分享经济与政府行政多方面融合,推出“分享经济+会议管理”“分享经济+培训”“分享经济+扶贫”“分享经济+官邸制”等提高资源利用的有效性。

(五)情感框架分析。从分析结果来看,所有的评论均涉及情感框架,绝大多数的评论持理性中立的立场(70篇,87.5%),少部分评论持正向积极的态度(7篇,8.75%),只有3篇评论的情感倾向相比之下较为消极。从涉及的领域来看,持积极态度的评论主要分布在政治领域,多是对政府相关工作或取得成就的肯定。持负面态度的评论主要围绕当下的热点事件展开,对相关方不作为等行为提出批判。虽然是“负面”评论,但提出问题的目的是解决问题,只不过论述的基调具有一些批判意味。总体来看,凤凰网的建设性新闻评论的情感倾向偏向中立理性。

(六)面向未来框架。从分析结果可知,有近八成(63则,78.75%)的评论涉及未来框架,许多评论的末尾会出现对未来的展望。例如,对于“广场舞”与代际矛盾问题,除了老龄化治理问题外,作者还面向未来,指出在未来的城乡规划中融入老年宜居环境建设的理念和要求,开展公共文化等公共环境的适老性建设,提高各类公共设施的适老化水平的总体规划。

新闻产制情境:以对策为导向,于写作、把关、编辑中增强评论建设性

本研究对5名凤凰网的记者与编辑进行了深度访谈。与此同时,结合新闻文本,向当事人询问所在媒体转向建设性新闻评论的原因及具体报道内容如此呈现的来由,以了解记者、编辑作为行动者的建设性新闻评论实践的情境,还原并探究媒体新闻评论产制的过程。

(一)新闻理念:从善传播到政务解读,建构中国问题的解释力。凤凰网的建设性新闻实践起始于暖新闻,总编辑邹明将其总结为“善传播”,从“善念”出发,从同理心、同情心之“小善”到权威的政策解读与客观中立的时事评论,促进政务公开,公共治理之“国之大善”,强调媒体对社会的责任感与使命感。访谈过程中,笔者在问到对于“建设性”的理解时,该网的新闻工作者普遍强调“积极性”,落脚于“人性”,集“温情主义”与“务实主义”于一体,关注新闻事件的当事人、弱者的同时注重推动问题的解决,对建设性的阐释呈现出多元下的统一面向。

(二)话题择选与把关:关注社会中的人,增加预测性与对策性议题的权重。栏目《政能亮》与《政对面》的负责人G编辑强调“重大+重要”是话题选择的标准,这印证了前文议题偏向政治、经济等宏观领域结论。对于“建设性”的理解,G编辑重点强调了“人性”与“预测性”是建设性的重要维度。政治、经济、民生、社会、国际关系等领域的话题,与国计民生密切相关,影响到社会中每个个体,与人的生存与发展议题密切相关,是谓“人性”;同时,上述问题涉及社会诸多领域变革,涉及新秩序的建立,对于此类社会问题进行预测,可为未来提供方向指引,是谓“预测性”。

对于选题,G编辑提出了三个1/3,第一个1/3做政策解读,对应“对策性”,围绕重大会议、重要决策和重要话语展开。第二个1/3对重大社会公共议题和热点事件进行监督批评,预测问题并理性分析。第三个1/3做一些行业性的分析和判断,对应“积极性”。对于栏目《政对面》,G编辑强调了问题意识、时代立场、追问精神对于时事访谈的重要性。即知道问题在何处,探究问题原因,比较不同解决方案,方能“对症下药”;时代立场指立足于当下时代,关注时代之困惑,以己身之感悟与深度之思考凝练时代价值;发挥记者之专长,步步追问,直达问题核心。

(三)建设性新闻评论产制的实践情境:栏目命名审慎,遵循新闻评论准则与逻辑。对于“建设性新闻评论”这一说法,栏目《政能亮》与《政对面》的G编辑表示较为审慎的态度,“从概念的字义上看,‘建设性’对应的是‘破坏性’,所以最好不要先入为主,把它放到对立面上去。在当下的语境下,建设性这个词有复义性,它能否容纳与承载想要表达的所有含义需要我们注意。以前报纸都提理性与建设性正是一种姿态。但是如果过度讲理性,可能会遮蔽人性,过度强调建设性,可能会忽略预测性,最好将这些特性都结合起来”。在访谈过程中,G编辑表示栏目虽然没有直接命名为建设性新闻评论,但从评论内容来看,与建设性新闻中的“积极新闻”“对策新闻”“预期新闻”还是有异曲同工之妙。

对于凤凰网建设性新闻评论产制过程,G编辑以“湖南操场埋尸案”为例,谈及该案件的新闻评论生产过程,“湖南的这个案子,直接提解决方案,受限因素太多。对此,我们另辟蹊径,立足于未来,标题起名为《警惕操场埋尸案背后的腐败利益共同体》,问题本质是制度化正义缺失与基层社会治理建设困境,因此,整篇文章主要围绕完善制度化正义体制,建设常态化犯罪预防机制这一法治化进程来展开论述,是一种面向未来的解决方案,也体现了新闻评论的法治价值”。

对于评论的法治价值,G编辑提到非常认同法律评论人朱恒顺的观点,“新闻评论起非常重要的启蒙、宣传和解释的作用;有助于让公众更加客观公正地看待法律问题;更重要的价值在于推动实践工作”。此外,对于建设性新闻评论生产,G编辑提出了一套“守则”用于指导实践,“事实为依据,法治成习惯;对人无成见,对事有是非;不乱贴标签,不搞阴谋论;学公共表达,讲因果逻辑;要多方考量,忌次生灾害”。将该“守则”拓展开来,即尊重新闻事实,合乎法律法规;公正公平地对事件进行评价,有态度有立场;不恣意妄想不臆想,不搞刻板印象;平和的心态对待万物,遵从事物发展的规律与事件的因果逻辑;避免歧义,防止侵权等现象发生。

结 语

本文的第一部分从“是什么”即内容研究的角度来考察凤凰网建设性新闻评论节目,分析发现政府、媒体、专家学者、企业界人士、公众等不同类型的行动者均不同程度上参与到新闻话语的框架建构中。研究发现建设性新闻报道作为一种新兴的报道形式,有其独特的框架。在文本阅读与框架分析的基础上,笔者认为“问题框架”即“问题呈现→问题回应→问题解决”框架是建设性新闻的核心框架。如果将建设性新闻框架比作一棵树,那么围绕“问题”的核心框架则是树干,是一级框架,是框架之“本”;“情感框架”与“未来框架”则是枝叶,是二级框架,是框架的“衍生物”,使内容更为丰盈、有深度。

本文的第二部分着眼于“为什么”,探究凤凰网的建设性新闻如此呈现缘由及产制的实践情境。从栏目创办初衷来看,凤凰网的建设性新闻评论实践更多表现为“无意而为之”,起初栏目并未旗帜鲜明地提出要进行建设性新闻评论实践,而是在栏目运营过程中逐步接触到建设性新闻的相关理念,朝“积极新闻”“对策新闻”“预期新闻”的方向去努力,在遵循新闻评论规律的基础上,增强评论的人性、建设性与预测性。从产制过程来看,凤凰网的流程管理则较为商业化,实行上中下游全流程管理,同时,具有类似于三审的内容审核机制,对内容进行严格把关。

总而言之,从新闻的社会影响角度看,凤凰网的建设性新闻评论栏目的出现是一个可喜的现象,这意味着媒体逐渐突破政策、议题反映者和事件见证者的角色限制,通过社会问题的阐释分析与意见的表达更大程度参与到社会问题治理过程中去,成为社会协同治理的重要力量,共同推动社会问题解决与进步。然而,根据目前的资料收集与查询来看,中国从事建设性新闻评论实践的媒体相对较少,可供选择的媒体更是寥寥,因此,选取有代表性的典型个案进行研究,也不失为当下较为适宜的选择。希冀凤凰网建设性新闻评论实践的星星之火,能为我国相关实践的开展提供些许光亮。

【本文为国家社会科学基金国家应急管理体系建设研究专项“新冠肺炎疫情期间的舆论传播与引导研究”(编号:20VYJ038)、2021年度山西省哲学社会科学规划课题“网络问政服务社会治理研究”(编号:2021YY197)阶段性成果】

参考文献:

[1]殷乐.并行与共振:建设性新闻的全球实践与中国探索[J].新闻与传播研究,2019(S01):33-41.

[2]马少华.新闻评论教程(第2版)[M].北京:高等教育出版社,2012:8-18.

[3]陈城.政学媒聚焦“政能亮”现象——新时代政策解读与政务传播研讨会暨《政能亮》新书发布会在京举行[EB/OL].光明网-学术频道.http://www.gmw.cn/xueshu/2018-06/29/content_29560737.htm,2018-06-29.

[4]高明勇.新闻的逻辑[M].杭州:浙江人民出版社,2014:70.

[5]朱恒顺.新闻评论的法治价值[J].青年记者,2018(07):48-49.

(郭倩:太原师范学院文学院讲师、博士;殷乐:中国社会科学院大学新闻传播学院副院长、中国社会科学院新闻与传播研究所研究员、博士生导师)

【文章刊于《青年记者》2021年第24期;原标题为:言论的建设性探索——以凤凰网评论为例】

本文引用格式参考:

郭倩,殷乐.言论的建设性探索——以凤凰网评论为例[J].青年记者,2021(24):55-57.

来源:《青年记者》公众号

编辑:小青