主体拓展与理论深化:全球公共外交的模型变迁

2022-05-24 08:38:56

来源:《青年记者》公众号 作者:周庆安 刘勇亮

摘要:本研究整合了近年来公共外交模型的最新成果,从基于传播渠道的模型建构以及基于受众的模型建构两个主体维度,剖析了近年来公共外交模型研究的变迁。

近年来,逆全球化和新冠肺炎疫情的暴发使国与国之间的外交关系面临着前所未有的挑战,传统的国际关系和国际格局受到冲击。从传播学的角度来看,公共外交具有清晰的传播者和受众的行为主体划分,分别是政府和对象国民众。在公共外交的过程中,我们将政府、媒介和公众看作传播系统的不同部分,而各个环节的信息流动和相互影响则是这个系统的研究重点。[1]

当前,公共外交模型研究日渐细化出围绕多种元素进行的建构。纵览多年来的公共外交模型研究,基于传播渠道和受众的模型建构经历了多次发展和迭代,逐渐形成了较为成熟的模型。公共外交模型的发展对于传播学研究和国际传播实践都产生了重要的影响。以色列学者Gilboa使用五种不同变量来建构公共外交模型,包括主要参与者、发起者、目标、媒体类型以及技术手段。[2]本文基于这些变量和要素,从基于传播渠道的模型研究以及基于受众的模型研究两个维度出发,剖析近年来公共外交的模型变迁与研究关注。在此基础上,探寻模型研究对于公共外交的意义。

基于传播渠道的模型构建

在公共外交实践中,传播渠道扮演着十分重要的角色。在建构和研究公共外交模型时,如何看待和分析媒介这一传播渠道的作用,成为众多研究者关注的焦点。近年来,围绕传播渠道的模型建构主要从以下两个角度入手:一是多主体的混合参与;二是数字媒体和智能媒体的新技术发展。

(一)从媒介议程影响模型到多层次混合影响模型

在公共外交传播渠道研究早期,研究者们关注到图像和符号对于公共信息传播的重要影响。随着媒介的革新和对公共外交渠道研究的发展,媒体议程的相关研究逐渐成为新的研究焦点。Manheim针对公共外交和媒介议程的互动关系提出了“公共关系和议程模型”(Public Relation and Agenda)。该模型认为,公共外交的外部行为主体企图操纵媒体议程(Media Agenda),并通过大众媒体来控制政策议程(Policy Agenda)和公众议程(Public Agenda)。

该模型基于以下两个前提,首先,除非有直接的接触经验,否则公众很难对外部主体有所了解,所以不可避免地依赖媒体去获取信息;其次,对于公职人员来说,他们也很难直接收集外部信息,因此不得不依靠媒体报道来做出决策。而操纵大众媒体的往往是一些外国政府等外部主体。[3]这一模型从议程建构的角度出发,讨论了传播者与传播渠道之间的互动和控制关系。它将传播渠道视作传播者用于影响普通公众和政府官员的重要工具。在这一互动关系中,作为公共外交活动发起者的传播者拥有绝对的主动权,而公众和他国政府官员则成为主观能动性较弱的接受者。

随着传播学相关研究的进步,人们逐渐发现媒体对于受众的影响不是如想象的那般一击即中,单单控制传播渠道就能操纵受众的公共外交模式并非牢不可破。此外,新的媒介形式层出不穷,影响媒介的因素变得越来越多样。新媒体的诞生也为公共外交的开展提供了更多新的可能性,以往的媒介环境和传统的公共外交模型显然已经不再适用。在公共外交系统中,媒体也可以再细分为不同的角色,在公共外交活动中共同发挥作用。

Gilboa将媒体分为六个层次,分别是本地媒体(Local)、国家媒体(National)、地区媒体(Regional)、国际媒体(International)、全球媒体(Global)和互联网媒体(Glocal)。其中,国际媒体和全球媒体都可以触及全球受众,但国际媒体需要从国家利益出发,而全球媒体则更具全球视野,形式上不隶属于单一国家;互联网媒体则是将本地新闻向全球播报,用于传播有全球影响力的地区或国家问题。基于此,Gilboa提出了“多层次混合影响模型”(Multi-Level Hybridity),该模型倡导通过混合的视角来看待公共外交系统中的影响因素。在公共外交活动之中,国家、国际媒体、受众和冲突参与者都对公共外交系统产生着影响。Gilboa采用混合式模型将这些复杂的影响因素统一起来,系统地看待其中的动态互动关系,有助于我们理解复杂的媒体动态如何影响决策和公共领域。这一模型指出,在公共外交活动中通常会有多组参与者和多种竞争性媒体、互联网渠道的介入,旨在说明媒体之间(包括新旧媒体之间)以及媒体和参与者之间的互动关系。[4]

(二)智能媒体和数字平台中的公共外交模型

当前,媒体开始朝着智能化和数字化发展,国际传播环境也愈发复杂,公共外交出现了新的机遇与挑战。除了基于不同影响范围的媒体分类之外,基于不同技术角度的媒体分类方式也在革新着公共外交的模型研究,数字公共外交的兴起更为公共外交模型研究提供了新的思路。基于此,不少研究者开始从数字化、智能化和国际化的角度,建构全新的公共外交模型。Knüpfer和Entmen从碎片化媒体(Media Fragmentation)、平台逻辑和算法(Platform Logics & Algorithms)、网络效应(Network Effects)和跨国信息流(Transnational Information Flows)四个维度,分析和研究数字化、智能化和国际化背景下公共外交的全过程。

在数字化媒体的影响下,传统大众媒体和新闻机构的商业模式被打破,媒体的碎片化趋势愈发凸显。但是即使是在数字化时代,横向的网络交流、社会团体依然是政治交流体系必不可少的环节。这种网络连接将政治断层重新联系在一起,弥合国与国之间的政治裂痕。伴随着国际舆论格局的变动,国与国之间的公共外交和舆论斗争逐渐走向了框架的竞争(Dynamics of Framing Conflicts),即向国内受众宣传自我、向国外受众合法化立场。在这个过程中,一些媒体也逐渐沦为框架竞争的工具,向目标国家传播特定的跨国信息流,用于宣传本国形象或攻击别国。媒体的智能化发展,也带来了平台的算法和数字变革。政府可以直接通过算法和数字技术来发挥自身优势,进行更激烈的框架竞争。因此,碎片化媒体、平台逻辑和算法、网络效应和跨国信息流,成为公共外交过程中影响框架冲突的几个重要的动态因素。[5]

从20世纪80年代至今,围绕公共外交传播渠道的模型建构经历了数次变迁,这些模型的变化呈现出了以下两个特点:

首先,公共外交的要素在不断发生变化。早期的公共外交模型基于传播者权力、媒体议程和媒体角色展开研究,其研究的对象和要素围绕传播者和传播渠道展开。当前的模型则更注重从国际环境维度来考察模型的建构,引入了新的要素和衡量维度,模型建构的角度也更加多样。这一转变说明新技术的发展为研究者提供了新视角,同样也为公共外交活动带来了新思路和新考验。

其次,从模型的重点作为分类转向模型的重点基于流程,公共外交研究的出发点和着眼点发生了位移。在公共外交模型研究早期,研究者们多从如何对其中的各要素进行分类、如何归纳各要素的特点和功能展开研究,更多的是从本体论出发展开研究。这种研究重点虽然能够一定程度上深入了解和剖析某环节的特点,但呈现出一定的片面性和断裂感。后期的公共外交则从整体的流程视角出发,研究整个公共外交流程同外界的互动关系,从宏观视角来统一看待这一过程。

基于受众的模型构建

以往公共外交文献针对受众的研究,通常将外国公众定义为一个整体。但是在实际的公共外交活动中,我们经常发现并非所有的外国公众都保持着相同的态度。这就需要我们对受众进行细分,每个群体均由具备共同特征的个人组成。通过寻找这些不同群体独立的公众意见的集合,进而提升公共外交的效果。

(一)基于战略公众的公共外交模型研究

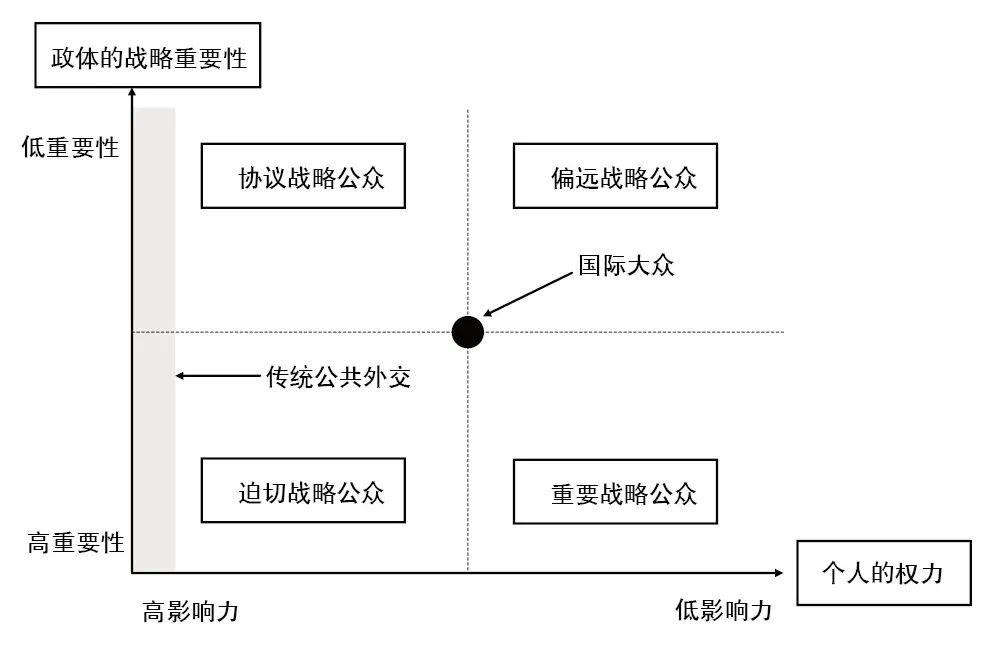

“战略公众”(strategic public)是指公共外交的目标人群。研究者们关注到了战略公众的不同类型,并基于此构建出了不同的模型。Pacher认为公共外交的目标受众可以根据两个维度进行划分:其所代表政体的战略重要程度(the strategic importance of the represented polity)和其个人的权力位置(the individual’s power position)。

基于此,他提出了六类理想型(Ideal Types),包括传统的外交伙伴(Traditional Diplomatic Partners,即个人在极高的权力位置,如国家主席、总统、总理等,为图1的左侧阴影部分)、迫切战略公众(Imminent Strategic Publics,即既代表了重要政体,个人也处在较高的权力位置)、协议战略公众(Protocollary Strategic Publics,即个人处在较高的权力位置,但其代表的政体战略重要性不高,或个人与政体的关系较为脱节)、重要战略公众(Salient Strategic Publics,即所代表的政体战略重要性较高,但其个人并不具备较多权力)、偏远战略公众(Remote Strategic Publics,即所代表的政体也不具备战略重要性,其个人的权力位置也不高)、国际大众(Global Mass Publics,在图1的中心,代表了一群分离、匿名、从属于许多不同政体的人群集合)。

Pacher指出,在一个公共外交案例里,不可能只涉及一类公众,因而必须从政府、战略公众和普通公众三个层面进行分析。[6]这些不同层面之间,也不是割裂的关系,不能直接地将战略公众和普通公众区分开来。而且在进行公共外交活动时,不能只关注某一个层面的受众。如果只关照战略公众而损害了普通公众的利益,从整体来看会对公共外交产生负效果。总的来看,公共外交的受众始终是多维度的,要通过综合的视角来看待和开展公共外交活动。

图1: Pacher的六类战略公众理想型模型

(二)基于受众认知的公共外交模型研究

Tam和Kim则希望对Pacher提出的模型进行扩展,以象征环境(symbolic environment,基于信息)和行为经历(behavioral experiences,基于行为)为维度,对公共外交针对的海外公众进行了分类。研究认为存在四类海外公众:大使类(Ambassadorial foreign publics,拥有正面的经历,并沉浸在正面符号象征构建的信息环境中)、提倡类(Advocational foreign publics,由于正面的经历,希望改变负面符号象征构建的信息环境)、指控类(Accusational foreign publics,由于负面的经历,希望改变正面符号象征构建的信息环境)、对立类(Adversarial publics,拥有负面的经历,并沉浸在负面符号象征构建的信息环境中)。[7]

除了对受众进行群体分类外,Tam和Kim还对不同群体的认知来源进行了分析。第一,他们认为外国公众对一个国家的态度往往来源于公众对该国的直接经验,例如从大众传媒、亲人朋友那里获得的信息。第二,这种直接经验是多层次的,个人会通过国家、政府、公司、人民和文化等不同的实体来获得对一个国家的认知。第三,个人的行为经验以及来自象征性环境的特征都是形成这些认知的关键组成部分。

通过以上两种对于受众模型的建构,我们不难发现其目的是从不同维度来对受众进行分类,从而达到更加精准、有效的公共外交传播效果。通过对受众进行分类和模型建构,研究者和传播者可以加深对受众特点的了解,深入探索不同类型受众的价值理念和接受程度,真正服务于公共外交活动。受众划分在过往的公共外交的研究中已出现,但更多是基于感性和熟悉程度。模型建构则是对受众在政治角色上进行了更精准的划分。需要明确的是,对受众进行精细化分类不是为了向其中的某一类受众进行单独的公共外交活动,而是寻找不同群体之间的联系性和共同之处,以此为突破口来进行公共传播。

模型研究对于公共外交理论深化的意义

近年来公共外交研究的相关文献多围绕公共外交的理论定位、行为主体、锚定对象的边界与分类、案例分析等展开。[8]而模型研究则是在这些研究的基础之上,对相关成果进行了更加具象化、理论化的归纳和探讨,一定程度上深化了公共外交理论。从传播学的视角来看,对传播模型的探讨是认识传播现象的基本认知。因此,模型研究对于公共外交的理论深化、研究视野和实践开展都有着重要意义。

(一)从实践导向升格为模型叙事

以往,公共外交经常被认为是实践性较强的研究领域,理论和范式稍显不足。针对公共外交进行研究的学术成果,也大多围绕如何进行公共外交和公共外交的效果展开,对于传播过程的解释力有所欠缺。如果从国际传播的视角来分析公共外交活动的话,以往对于公共外交的研究缺少对主体之间互动关系的概括,以及对传播方式和传播过程的分析。模型研究的开展则使公共外交相关研究深入了理论化的范畴,为公共外交研究提供了更多的学理支撑。多伊奇曾在1966年提出,模式图是说明任何结构或者过程的主要组成部分,并且可以说明这些部分之间的相互关系。传统的公共外交相关研究成果很丰富,但多是一种解释性和描述性的语言,而模型的建构则将这些描述性语言用框架的形式展现出来。公共外交的模型研究对于公共外交活动中的主体、流程、权力关系和传播重点等诸多要素进行了提炼和概括,从中观层面展现出了这一实践性较强的研究领域的理论框架和理论意义。这对于公共外交活动的顺利开展,以及后疫情背景下国与国对话和交往的破局具有重要的指导意义。

公共外交的模型研究围绕政府、媒介和公众三个主要主题展开,但是近年公共外交模型研究对媒介和公众的相关研究进行了更为深入的细化和呈现。在传播渠道层面,公共外交模型将其细分为国家媒体、国际媒体和全球媒体等不同的媒介角色。因其媒介定位的不同,不同的媒介角色在公共外交活动中所发挥的作用也有所偏差。对于媒介角色和功能的细化不仅对当下的公共外交研究有重要的理论意义,对我们的公共外交实践开展也带来了新的思考。在进行公共外交活动时,如何恰当地运用不同的媒介、如何充分地发挥不同媒体的角色功能,是公共外交模型研究新的发力点。受众层面,近年来的公共外交模型研究对于受众也进行了更为细化的分类和呈现,从受众的身份、受众的认知来源等不同维度对受众进行群体划分。与对媒介的分类类似,对受众的群体划分能帮助传播者进行更具针对性和有效性的公共外交活动,提升公共外交的精准度和意义。同时,公共外交的模型研究直观地呈现了政府、媒介和受众三者之间的互动和权力关系。它们互相影响、互相制约,共同影响着公共外交活动的开展。对于公共外交研究者来说,其中的影响关系、各个主体之间的身份构成都是可以进一步深入研究的领域。

(二)为今后公共外交研究提供新视角和新范式

在今后的公共外交活动中,数字公共外交已成为一个新的实践焦点。数字公共外交指的是一国政府、外交部门或外交官在Twitter或Facebook等社交网站进行信息发布和传播的活动。在当前新的传播语境下,传统的公共外交模式显然已不能适应传播技术的演进和媒介生态的变局,数字化公共外交成为公共外交领域的重要概念。[9]

截至2020年7月,已有来自全球189个国家的政府组织或政治人物活跃在Twitter上,占到联合国193个成员国总数的98%。163个国家的国家元首和政府首脑,以及132位外长在Twitter上拥有个人账户[10]。近年来,以新媒体为主要阵地的“数字化外交”“公共外交2.0”成为公共外交研究的热点,中外学者也围绕数字公共外交展开过多种类型的研究。

一方面,围绕传播效果和具体案例展开的数字公共外交研究依然是研究者关注的重点。另一方面,基于数字公共外交这一新的公共外交手段,研究者们也尝试分析不同主体的互动关系,或者建构出了新的模型来分析这一现象。Kampf等人对多国外交部的数字公共外交行为进行了研究,探讨了其在内容、媒体渠道和公众参与等方面对话交流的程度,对传播者、媒介和受众几个主体发挥的作用以及相互之间的互动关系进行了深入探讨。[11]

值得一提的是,Khan等人将研究重点聚焦到Twitter上数字公共外交的公众参与,并建构出了公众参与的模型,作为社交媒体环境下公共外交活动中受众发挥主体性的分析框架。[12]在这一模型之中,自我披露(Self Disclosure)意为一个人与他人交流的关于自我的任何信息,它表现为自我的满意度和信任,并能在社交媒体环境下刺激反馈的产生;积极态度(Positive Attitude)则指的是社交媒体中的信息反映出的积极态度可以进一步促进用户的积极参与;好奇心(Inquisitiveness)意味着传播者在发布信息中反映出的有关兴趣、询问和探索的内容,这种类型的信息更容易激发受众参与对话。

公共外交的概念在1965年由埃德蒙·格利恩首次提出。五十多年来,随着国际政治格局的变化和传播媒介的更新迭代,公共外交的形式和结构经历着深刻的变革,公共外交过程中的主体和其互动关系也发生了动态的演变。因此,对公共外交活动进行模型建构不仅对于公共外交研究的开展有着重要意义,对于指导公共外交实践更有着显而易见的影响。伴随着媒介的革新,数字公共外交的重要性也愈发明显,在数字公共外交背景下,分析其中的模型关系,对于当今国际环境下数字公共外交活动的开展也有着指导意义。

总的来看,近年来公共外交的模型研究围绕传播渠道的模型研究和传播受众的模型研究两大维度展开。一方面,可以帮助传播者了解传播渠道的新特点、新形式,更好地发挥传播渠道的作用和优势;另一方面,可以指导传播者深入了解受众的结构与特质,更有效地针对目标群体进行精准化和分众化的公共外交。未来,伴随着国际传播格局的变动和媒介技术的更迭,新的公共外交形式将不断涌现,针对公共外交的模型研究也会推陈出新。

参考文献:

[1]周庆安.超越有形疆界:全球传播中的公共外交[M].北京:中国传媒大学出版社,2018:115.

[2]Gilboa, E. . (2001). Diplomacy in the media age: three models of uses and effects[J]. Diplomacy & Statecraft. 12(2), 1-28.

[3]Manheim, J., & Albritton, R. (1984). Changing National Images: International Public Relations and Media Agenda Setting[J]. The American Political Science Review, 78(3), 641-657.

[4]Gilboa, E., Jumbert, M. G., Miklian, J., & Robinson, P. (2016). Moving media and conflict studies beyond the CNN effect[J]. Review of International Studies, 42(4), 654-672.

[5]Knüpfer, C. B., & Entman, R. M. (2018). Framing conflicts in digital and transnational media environments[J]. Media, War & Conflict, 11(4), 476–488.

[6]Pacher, A. (2018). Strategic Publics in Public Diplomacy: A Typology and a Heuristic Device for Multiple Publics[J]. The Hague Journal of Diplomacy, 13(3):272-296.

[7]Tam, L. & Kim, JN. (2019). Who are publics in public diplomacy? Proposing a taxonomy of foreign publics as an intersection between symbolic environment and behavioral experiences[J]. Place Branding and Public Diplomacy, 15(1), 28-37.

[8]周庆安,林子夜.理论延展与行为验证:2018至2019全球公共外交研究管窥[J]. 对外传播,2020(08):51-54.

[9]史安斌,张耀钟.数字化公共外交:理念、实践与策略的演进[J].青年记者,2020(07):78-81.

[10] “Twiplomacy Study 2020.” Twiplomacy, July 21, 2020.

[11]Kampf,R.,Manor,I.,&Segev,E.(2015).Digital diplomacy 2.0? A cross-national comparison of public engagement in Facebook and Twitter[J]. The Hague Journal of Diplomacy, 10(4),331-362.

[12]Khan, M. L., Ittefaq, M., Pantoja, Y. I. M., Raziq, M. M., & Malik, A. (2021). Public Engagement Model to Analyze Digital Diplomacy on Twitter: A Social Media Analytics Framework[J]. International Journal of Communication, 15, 29.

(周庆安:清华大学新闻与传播学院教授、副院长,本刊学术顾问;刘勇亮:清华大学新闻与传播学院硕士研究生)

【文章刊于《青年记者》2022年第8期】

本文引用格式参考:

周庆安,刘永亮.主体拓展与理论深化:全球公共外交的模型变迁[J].青年记者,2022(08):29-32.

来源:《青年记者》公众号

编辑:小青