AIGC时代机器智能与人类智识问题探析

2023-10-09 08:24:02

来源:《青年记者》公众号 作者:成倩

摘要:本文认为,机器的智能是人类认知方法论层面上的“镜像存在”,无法企及人类自觉的、实践的、创造性的摄悟能力与思维构式,亦无法生成真正的情感智力。

随着AI技术的急速推进与迭代发展,人类社会的内容生产模式与知识获取模式不断得以革新,AIGC成为继UGC、PGC之后的新型生产方式。在这一背景下,ChatGPT等应运而生,成为AIGC时代的一场“全民运动”。这场技术革命意味着如今技术与人之间已形成相互内化、双向内居的关系,人与机器业已互为尺度。对于使用人工智能的普通个体而言,技术产品“不仅是外在的辅助工具,而且是意识的内部转化”[1],甚至具有“僭越人、物之间本体论上的意义”[2]。

鉴于此,我们需要思考在AIGC时代,人们借助智能机器进行内容生产活动是否会削弱人类特有的智性与创造力?AIGC的认知机制与人类的识知机制有何区别?AIGC生产的“知识”与人类社会的“知识”有何不同?AIGC时代人的主体性体现在哪里?这些问题是我们在数字文明时代重新建构人类宏观而伟大心灵所需要关注的。

审其名实:人工智能与人类智识之涵义

AIGC“既是从内容生产者视角进行分类的一类内容,又是一种内容生产方式,还是用于内容自动化生成的一类技术集合”[3]。基于此定义,我们需思考:这种内容生产所涉及的人工智能与人类创造文明所需的智识有何不同?是否对人的主体性构成挑战?

(一)人工智能:人类自然智能的方法论映射

彼得·伯克在其《知识的社会史》中辨析了信息与知识的区别,认为信息是指“相对‘原始的’、特殊的和实际的”,知识一词则表示“通过深思‘熟虑的’、处理过的或系统化的”[4]。而AIGC所生产的便是信息,而非经过深思熟虑后精神构境的知识。具体论之,AIGC的实现需要算据、算法、算力这三大人工智能要素的合力支撑。其中,“算据是AIGC的基础‘燃料’,算法是AIGC的核心驱动力,算力是AIGC运行的重要保障”[5]。首先是算据,算据的物质基础是大数据,AIGC必须依附海量数据才有可能产生“智能结果”。而真正意义上人的思想不是数字秩序的范畴,思想的意会与灵性和算法的计算与精量化恰恰背道而驰[6],不可并为一谈。其次,关于AIGC核心驱动力的算法,其本质就是“外化了的人脑中的认知算法。算法归根到底都是对人脑从方法论层次上把握对象的一种形式转换”[7]。再次,算力亦是对人脑处理数据能力的模仿,而人脑处理海量数据过程中的灵妙之处人工智能无法复制。

以基于AIGC技术背景的聊天机器人ChatGPT为例,从技术上主要采用“Transformer”的人工神经网络和“自回归+Prompting”的训练模式,通过对海量文本数据的预训练,从而具备强大的自然语言理解和生成能力[8]。因此,AIGC的本质是对人类已有知识的信息化处理与结构化整合,是作为“信息”的内容生产,而非知识的创造发明。

(二)人类智识:有主体性的心智

无论是古希腊思想家普罗泰戈拉的“人是万物的尺度”、莎士比亚所赞扬的“人是宇宙的精华,万物的灵长”、笛卡尔的“我思故我在”,还是孟子的“万物皆备于我”、陆九渊在思天地何所穷际时得出的“吾心即是宇宙”之论等等,东西方的这些哲学命题均凸显了人的主体地位。

之所以人占据主体地位,盖因人类与智能机器不同,人类作为一种高级动物具有“主体性的心智”,凭借具有主体性的心智,人类在世界中创造文明。主体性在人类文明发展历程中的重要性一如美国认知神经科学家安东尼奥·达马西奥在其著作《当自我来敲门:构建意识大脑》中所警示的:“如果没有主体性,记忆、推理都不可能发展到如此强大的程度,语言及我们现在所拥有的巧妙复杂的人类意识也不可能踏上平坦的演化之路。创造性无法蓬勃发展……文化也压根儿不会出现了。”[9]其从生物发展史的角度论述了主体性之于人类的重要性,也道出了人类具有主体性的核心特征,即“意识”。简言之,意识是由具有主体性的心智产生的。凭借这种高层次的思维,人类被赋予了创造知识、创造文明的能力,具备将知识转化为智慧的能力,拥有人所独有的“智识”。

机器的智能虽可以创新性地搜索、整合与生产各类信息内容,实现信息与知识的分享,扮演“思享者”的角色,但人类扮演的更多是“思想者”的角色,不仅摄取信息,更创造新知,这是人类智识。

意会认知与情感智力:人类仍作为主体的关键尺度

不管技术工具如何智能,毕竟其是人工智能,人类具有技术工具难以计算、无法企及、不能替代的且只属于人类的特性,这些正是解锁人类主体性发展路径的密钥。下面从情感、认知等方面对人与智能机器进行比较探析。

(一)意会认知:主体性的灵魂栖息地

知识的类型既有抽象的可以书写的知识,亦有“无字”的默会知识。而这种默会知识是区分人类认知机制与机器认知机制的关键之处。人类主体具有智能机器无法习得的意会推论的逻辑特性与能力,即人类能够创造与生产那些非言说的“意会知识”。

所谓意会,又称摄悟,即一种心领神会、默而意传的非言传的认知与实践活动。其在表现形态上“无形无象”,似乎是一种“视之不见”“听之不闻”“博之不得”、语言“蕴而不出”的玄秘之物。但是,实际上这种意会认知既不是非理性因素,也不是上帝的“启示哲学”,而是波兰尼意义上的人类认知表层逻辑运转内部的“某种主体的功能性隐性意知系统”[10],其通过“辅助觉识”以及“焦点觉识”的互动进而形成格式塔场景,从而帮助主体实现对事件的构序与赋型[11]。类似于中国哲学史上的“直觉认识论”中通过“静观”“玄览”的直觉方法加以整体把握的主观意识呈现方式,以及儒释道合一中体知性的内敛意会话语的表现。东西方的这种跨时代的共通认知并不是巧合,而是恰好说明意会认知是独属于人类知识活动中的普遍客观存在。

这种人独有的意会认知机理,人工智能技术难以望其项背。即使机器可在某种程度上模拟人脑神经网络的复杂计算,但仍无法替代人的意会机能。诸如激发知识发明的科学直觉、灵敏感受力与灵感突现;政治场域中的权术;艺术创造中的鉴赏力与“不立文字,直指意境”的美感沉淀;富有经验的外科医生临床诊疗时对疑难杂症的突破认识与施行手术时“庖丁解牛”般的精湛手法、中医诊疗中望闻问切的认知直悟与把脉问诊的病理洞识;教育中“师傅带徒弟式”的非言传的传道授业解惑;各行家绝技与本领的“运用之妙,存乎一心”的实践性技能体悟等等,其均是人类意会机制的产物,绝非仅仅通过技术公式、步骤与程序就可以言明的。在这些领域中,按照已知的数学和计算机指令运作的智能机器不可能代表人,尽管智能机器“可言词、可表达意义”,但不能进行思想构境与意会体知,这便导致其直接在人类主体独有的意会直觉层面败下阵来。

因为正如人工智能学科创始人麦卡锡在达特茅斯会议上所言,“原则上,学习的每一个方面、智能的所有特点都应该被精确地描述出来,机器才可能对其进行模拟”[12]。换言之,只有能够说出来的知识才能为机器所学习,隐性意会等不可言传的知识机器无能为力。“经过训练的算法具化了一种‘知其然’的实际知识(know-how),这种知识很难转化成可为人类理解的‘知其所以然’的认识(know-that)”[13]。

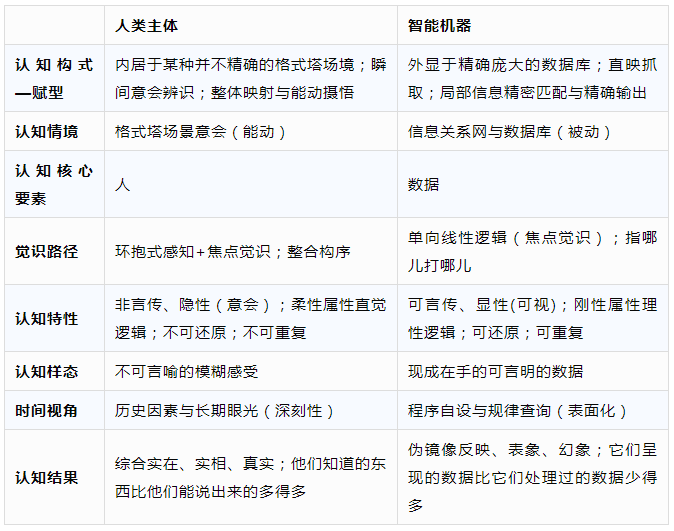

表1:人类主体与智能机器的认识机制比较

(二)情感与情感智力:人类智识的炼金术

与智能机器不同,人类不是代码串,而是有喜怒哀乐等真情实感的动物。一言以蔽之,人类主体是具有情感特性的。这种情感是形构“完全的人”的重要组成部分。诚如加州大学心理学教授契尔·克尔特纳与哈佛大学心理学教授詹妮弗·勒纳曾提到的,“人性的概念来源于对人的情感的信念”[14]。可见,情感特性是人之所以为人的重要标准之一。

更关键的是,情感也是人类思想与精神的“炼金术”,是一种体现人类独有智识的另一种理性。人类常会依托情感来认知世界,无情感,判断力也会大打折扣。盖因当人类产生情感的时候,伴随而生的还有“情感智力”,人可以凭借自己的情感智力“认识自己和别人的情感,辨析不同的感情,给予合适的称谓,并用情感信息来指导思考和行为”[15],譬如用于形成自我意识、社会意识,或指导人际关系管理等行为。

而对于人类情感的产生机制,智能机器难以复刻模仿。这是因为情感不仅是人类躯体与大脑交互共振的生物性产物,更是人在社会场景与文化语境中不断习得的“关系阐释物”。即使目前的人工智能可以实现人机情绪的追踪与同化,或在情感方面具备人格化的特征,但其“本质上还是借助于拟人化的行为行动,让人类误以为机器是真人一样的行动者”[16],误以为其具有像真人一样的情绪感受。但实际上,机器没有情感、信仰与欲望,其通过智能化学习产生的“情感”至多是人类情感的模拟信号而已,所有的模仿再现都不及人类情感中的那份“情”之玄妙。

结语与讨论

综上,机器的智能背后的认知规则是将由“‘世界的可读性’转变为‘机器可读性’”,其对世界的把握来源于“对事物的搜索,而不再是理解”[17]。基于此,机器智能能够生成各类“实体知识”。而人类智识除了机器智能传递的“实体知识”,还具有通过意会摄悟或情感智力习得的实践知识与缄默知识,而这类知识则更多“与语言符号和非语言符号相关,与文化技艺、工具和默认惯例相联系”[18]。因此,这类知识的获取不在于“可读性”,而在于“可理解性”,强调了人类主体独有的格式塔思维构式特性与能动塑形功能,这正是人类高层次思维能力的体现。

需注意的是,对比分析机器智能与人类智识的种种特性并非为了分出孰好孰坏,而是帮助我们正确认识AIGC的价值以及理性看待其对人主体性带来的风险。我们要充分认识到AIGC的两面性:一方面,人工智能技术一定程度上可成为个体在数字化生存中的“外部认知放大镜”,对人的认识图景予以技术性的驱动与增强,从而帮助个体在浩如烟海的信息中扩大自身认知半径,缓解认知局限,提升认知效率,以便对世界形成更为客观的认知并进行科学决策。从这一角度来看,若个体合理利用人工智能内容生成工具,则有助于提升自身思维质性,获取“知识生产的优化器”。另一方面,我们也需警惕未来AIGC存在的问题,譬如在逻辑构序与思维层面,智能机器可能会弱化个体形成新知的能力、削弱个体批判思考的心智力量;在经济层面,智能机器一旦被用于控制人、剥削人的目的,那么它就可能会以进步技术的合法面孔型构出一种个体习焉不察的“新型剥削陷阱”,对个体进行隐性的盘剥等等。

面对这些未知风险,我们不应将矛头全部指向智能机器本身,盖因智能机器作为技术,其“性本无善恶之分”,“选择何种技术,这本身不是一个技术选择,而是一个社会选择”[19],是人的选择。因此,我们能做的便是重思人的力量。作为人,我们不应放弃善用自己大脑的道德责任,不应停止赋予技术想象力与创造力,更不应因智能机器的发展而放弃人创造文明的更多可能性。毕竟,飞跃发展的技术亦可被人类善用从而促进文明的进步,譬如在书写时代,人类获得了抽象思维与逻辑推理的能力,在网络时代,人类获得了搜索与索引的新思维。同样,在人工智能时代,人类也应发掘与开辟“数文明”应有的数据智识能力。可见,“技术不是目的,更好的世界、更美好的生活才是目的和目标”[20]。

参考文献:

[1][15]徐贲.人文的互联网:数码时代的读写与知识[M].北京:北京大学出版社,2019:84,312.

[2]孙萍.算法化生存:技术、人与主体性[J].探索与争鸣,2021(03):16-18.

[3]中国信息通信研究院,京东探索研究院.人工智能生成内容(AIGC)白皮书[R/OL].(2022-09-02)[2023-03-04].http://www.caict.ac.cn/sytj/202209/P020220913580752910299.pdf.

[4]彼得·伯克.知识社会史上从古登堡到狄德罗[M].陈志宏,王婉旎,译.杭州:浙江大学出版社,2016:12.

[5]李白杨,白云,詹希旎等.人工智能生成内容(AIGC)的技术特征与形态演进[J].图书情报知识,2023(01):66-74.

[6]韩炳哲.在群中:数字媒体时代的大众心理学[M].程巍,译.北京:中信出版社,2019:75.

[7]肖峰.认知的算法阐释:人工智能对当代认识论研究的启示[J].学术界,2021(02):67-78.

[8]钟秉林,尚俊杰,王建华等.ChatGPT对教育的挑战(笔谈)[J].重庆高教研究,2023(03):3-25.

[9]安东尼奥·达马西奥.当自我来敲门:构建意识大脑[M].李婷燕,译.北京:北京联合出版公司,2018:4.

[10][11]张一兵.神会波兰尼:意会认知与构境[M].上海:上海人民出版社,2021:347,49.

[12]Mccarthy J ,Minsky M L ,Rochester N , et al. A proposal for the Dartmouth summer research project on artificial intelligence[J].AI Magazine,2006:27(4):12.

[13][17][18]曾国华,毛万熙.克莱默尔论媒介:从病毒、感知到人工智能[J].国际新闻界,2021(05):125-141.

[14]Dacher Keltner and Jennifer S.Lerner,“Emotion”.Chapter 9 in Susan T.Fiske,Daniel T.Gibert,Gardner Lindzey(eds.),Handbook of Social Psychology[M].Fifth edition.Hoboken,NJ:Wiley,2010:317.

[16]闫桥,陈昌凤.传播生态变革与人机传播的未来[J].青年记者,2023(02):12-15.

[19]吕克·德·布拉班迪尔.极简算法史:从数学到机器的故事[M].任轶,译.北京:人民邮电出版社,2019:82.

[20]詹新惠.AIGC意味着什么[J].青年记者,2022(24):125.

(作者为中国人民大学新闻学院博士研究生)

【文章刊于《青年记者》2023年第16期】

本文引用格式参考:

成倩.AIGC时代机器智能与人类智识问题探析[J].青年记者,2023(16):41-43.

来源:《青年记者》公众号

编辑:小青