新闻期刊在网络直播领域的创新策略

2023-12-15 09:38:08

来源:《青年记者》公众号 作者:王 煜

摘要:网络直播是当下影响深远的新闻传播形式,如何结合自身的特色和优势,采取有效的创新策略,从而在激烈的“注意力竞争”中赢得一席之地,占领舆论阵地、传达主流声音,是当下新闻期刊急

网络直播,即互联网直播服务,是一种全新的互联网视听节目,是基于互联网,以视频、音频、图文等形式向公众持续发布实时信息的活动。[1]网络直播的受众规模巨大,并且在持续增加。新闻媒体必须紧跟时代发展,加强学习、应用以开展新闻传播工作,并在实践中不断研究、思索,持续改善传播效果。这不仅是当前融媒体新闻生产背景下新闻媒体保持自身影响力、竞争力的必由之路,更是新闻媒体把握主流传播渠道、传播主流声音的责任所在。近年来网络直播井喷式发展,大量新闻媒体的直播节目上线,在这种情况下,新闻媒体必须明确符合自身特点的切入网络直播的内容与形式。

在中国互联网络信息中心发布的《中国互联网络发展状况统计报告》中,网络直播被划入“网络娱乐应用”大类,包含电商、游戏、体育、真人秀、演唱会等。上述内容在当前网络直播中占比较多,但并非全部。实践中,还有垂直领域的直播,包括新闻类、教育类、财经类等领域,专业水准较高是其特色。在其他直播同质化严重的情况下,垂直细分直播领域有助于实现用户的精准定位和差异化竞争,通过提供优质内容来解决直播内容的洼地问题,提高用户的留存率。[2]

《新民周刊》的网络直播探索

作为新闻期刊,《新民周刊》扬长避短,选择切入垂直领域直播,在直播平台继续生产新闻内容。《新民周刊》最具竞争力的特质不是“快”“多”“广”而是“深”,深耕新闻内容是进入网络直播时的坚守。

内容决定形式,2021年3月《新民周刊》在网络上线了谈话直播栏目《周周嘎3胡》,每期时长1小时左右。部分借鉴《锵锵三人行》的形式,以相对固定的1名主持人加上根据当期话题邀请的两位嘉宾,制作谈话节目。在开展新闻话题的分析上,《新民周刊》拥有较为优质的专家资源。

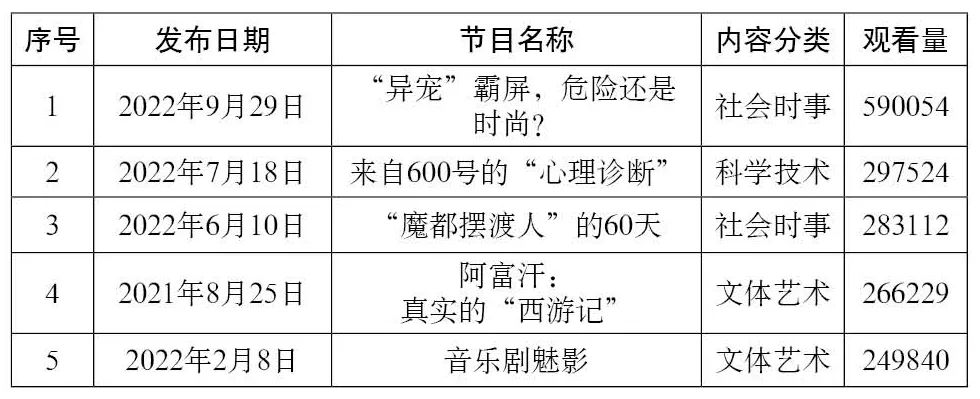

《周周嘎3胡》一般以每月2-3期的频率更新,除去法定节假日和不可抗力的影响,栏目自2021年3月11日至2023年2月11日接近两年的时间跨度里,共更新44期。[3]下文的分析以这44期节目为样本。44期《周周嘎3胡》节目在全平台共获得约637.7万次观看量,前5名统计见表1。

表1:《周周嘎3胡》第1-44期观看量前5名统计

(一)精准定位,深度挖掘。在“全民直播”的激烈竞争环境中,《周周嘎3胡》要取得一席之地,就必须坚持自身的明确定位。

1.坚持新闻性、时效性。直播栏目在确定选题时始终注意与当时的新闻热点结合,提供受众最希望看到、最感兴趣的内容。

以统计区间观看量排名前几位的节目为例,“异宠”节目推出时,鳄雀鳝等外来物种入侵的新闻热度颇高,而“异宠”与之关联度较深、饲养“异宠”的玩家又逐渐形成了兴趣群体。因此,这期节目精准地击中了社会热点与兴趣人群两个爆点,获得了较高的流量。

再如有关阿富汗历史文化的节目,其发布的新闻背景是塔利班进入阿富汗首都,该国成为全球焦点。提前策划,在节点日期上线的直播无疑同样容易获得较高的关注度,在“中国现代考古学诞生100周年”之际探究仰韶文化,在“世界候鸟日”当天谈论相关话题,流量都比较靠前,数据证明了选择的正确性。

《周周嘎3胡》第1—44期节目中,“文化艺术”类题材占57%,“社会时事”类题材占27%,“科学技术”类题材占16%。尽管“社会时事”类题材并未占据最大比例,但该类节目的任何一期都比“文体艺术”类和“科学技术”类节目具有更强的新闻性。

2.坚持海派特色。《新民周刊》是生于上海、扎根上海的新闻媒体,这决定了它生产的全部新闻内容都要具备鲜明的海派特色。

这样的特色从网络直播栏目的命名就开始体现出来。“嘎三胡”是上海方言中“聊天”一词的读音转写;栏目名中的“三”写作阿拉伯数字形式,既更加醒目,也蕴含着网络时代“数字化”的含义,还表示栏目的“三人出镜”形式。方言传统与现代意向的融合,也是海派特色的表现。

脱口秀、音乐剧、沪语文化、评弹、昆曲、上海城市考古、水上运动,《周周嘎3胡》对这些极具海派特色的文体艺术一一关注,而且计划在将来持续跟踪。

3.坚持深度挖掘。作为一档谈话直播节目,邀请怎样的嘉宾参与讨论,直接决定了节目的质量。纵观44期节目,《周周嘎3胡》的嘉宾都经过仔细遴选,或是业界专家,或是新闻一线当事人,或是该领域的长期研究者,在专业性、代表性、权威性等维度都名列前茅。

例如谈论“中国水下考古”的节目,邀请到当年“南海一号”沉船考古项目的负责人、目前在复旦大学考古专业从事教学研究的资深专家;谈论阿富汗文明的直播,到场嘉宾为先后十次深度游历、实地研究阿富汗的历史地理学者。嘉宾的专业性,保证了直播节目的深度。

(二)大胆尝试,迅速迭代。网络直播与传统的电视直播相比,其技术门槛显著降低;然而,对于曾长期专注于图文新闻生产的新闻期刊而言,直播技术的探索仍然是重要课题。轻装上阵,不断“试错”与“迭代”是互联网行业的通行法则,这样的思维也被应用到《周周嘎3胡》的技术探索中。

栏目以《新民周刊》杂志社的室内直播间为常规现场,而除此之外的每一种现场都需要不同的技术设备与操作流程,栏目组根据每期节目的实际需要,为多种场景的直播进行了技术储备和实践,并且在每一次尝试中积累经验。

例如,在2021年ChinaJoy期间,相关主题的直播间换到了展会现场;2021年的崇明花博会直播,团队成员在园区的户外不停行走,成功完成了移动的直播。2021年7·20郑州特大暴雨期间,主持人在杂志社直播间与新闻现场的河南记者连线;2022年上海全域静态管理的两个月,《周周嘎3胡》栏目组克服困难,实现了所有人全部远程参与的两期“云直播”,其中一期的观看量还进入了栏目的前10名。

栏目上线初期,画面为单机位;后来逐步过渡到双机位、三机位,增加了特写镜头,表现力有了明显提升。栏目还为将来更多机位的加入做了预留。

直播画面的横屏和竖屏,有各自不同的适用场景与优缺点;在新闻直播之外,团队是否具备生产其他类型直播内容的能力?在2021年的“双十一”期间,栏目推出“番外篇”,试水推出了一期电商带货模式的竖屏直播节目,这使直播团队演练了拓展和应变的能力。

(三)团队合力,善用外力。由于人力的限制,《新民周刊》无法为网络直播设置专职人员,团队全员均由原有员工组成。刊社从采编岗位抽调精干力量,形成直播的常设团队。栏目制作人、编导由刊社的全媒体视频总监兼任,将栏目定位为视频生产中的“拳头产品”。

“麻雀虽小,五脏俱全。”制作、策划、主持、宣发、技术等必备岗位均得到配备。采编序列之外的刊社行政、经营部门成员也积极加入支持直播的各项工作中。刊社领导赋予直播团队较多的创新空间,激发了成员的积极性与活力。

网络直播产品需要优质的分发渠道,以保证一定的流量。在前期于自有的网络平台探索之后,自栏目第16期起,《新民周刊》积极对接知名的网络平台渠道,与之达成战略合作关系;刊社为平台提供优质的直播内容,平台则为内容的分发做好推荐引流。

在第16期之后,《周周嘎3胡》的外部分发平台包括腾讯新闻与搜狐新闻,二者每期为栏目贡献流量均占总流量的80%以上,引流效果明显。

《新民周刊》网络直播的改进

《周周嘎3胡》运营两年多时间,取得了一定成绩,但仍然有不少提升的空间。笔者认为,至少可以从如下三个方面加以提升。

(一)提升品牌影响力。对质量的精耕细作使得栏目已经在媒体同行、社会各领域积累了一定的美誉度,接下来,让品牌更加深入人心,是团队应该发力的方向。

1.紧跟热点与深耕专题并行。坚持对新闻热点的追踪是《周周嘎3胡》积累的成功经验之一,但新闻热点的发生具备一定的不可预测性,且归属的领域比较分散,这对直播栏目品牌影响力的提升带来挑战。

为此,栏目可在保持对新闻热点敏感度的基础上,尝试生产某些题材的系列专题节目。以航天领域的话题为例,近几年都是中国航天的“大年”,新闻热点事件将接连发生;实际上,《周周嘎3胡》已经推出过多期航天话题的内容,不妨以此为基础,将“航天系列”做实做优。在某一领域形成较强影响力后,可再拓展到其他领域。

2.形成栏目的风格化标识。标识系统包括视觉、语音等。《周周嘎3胡》在上线之时已经同步设计了栏目Logo,但该Logo稍显复杂,设计感不足,尚有进一步打磨升级的空间。栏目曾长期未设置口号,在进入2022年后,增加了口号“周周嘎3胡,万象深阅读”作为语音标识,让主持人在每期节目开始和结尾口播。接下来可以设置更多的口号曝光场景。另外,目前直播间的布局稍显简单,可以加入更多的栏目风格化物品,例如,可以为栏目设计吉祥物,制作成玩偶放在桌上。

3.重视主持人的形象设计。新闻类直播不是“真人秀”直播,但不意味着制作团队应该放弃对主持人形象的打磨,一个让人印象深刻的主持人能够为提升栏目品牌影响力锦上添花。主持人的衣着搭配、口头禅、镜头前的表现风格,都需要根据其本人特点进行精心设计。

(二)增强互动性。互动性强,能够及时表达自身的观点与情绪,这是受众青睐网络直播的一个重要原因。传统媒体是由专业传媒机构主导的“精英媒介”,而网络直播消解了信息传播中的“精英偏向”。现代传播政治经济学理论提出:传播中的受众并不是单纯的信息接收者, 他们在积极地参与信息的传播过程,是媒介产品的共同创造者。[4]语言并不纯粹是作为交往的一种工具起作用,而是表达说话者的社会地位。[5]

在可以与主持人、嘉宾和其他受众互动的直播间里,受众能够感觉到“自己是被重视”的,可以较为容易地获得身份认同与情绪价值;如果剥离互动功能,受众宁可选择其他内容产品。某种程度上而言,没有与受众充分互动的直播不可能是真正成功的直播;当互动性降低到一定程度,该产品其实已经脱离了直播的实质而更接近于一次讲座、访谈,甚至无异于录播视频的回放。

因此,在选题策划阶段,栏目组可以与受众互动,让他们参与点题;并且,在条件允许的前提下,适当开放直播间的现场观众名额,让互动可以从网络回到现实。在直播的过程中,主持人必须注意尽量多选取观众的“弹幕”与之对话,以及设计一些观众可以轻松参与的互动环节,例如抽奖、竞猜等。

(三)进一步扩大传播力。期刊本身是较为“小众”的媒体形式,但在网络平台,其出品的直播产品的传播力拥有更多扩张的渠道。

1.刊社不同形式产品间的双向多次传播。纸质杂志平台上的深度报道无疑是《新民周刊》的“拳头产品”,它应当与视频领域的“拳头产品”《周周嘎3胡》在更深的程度上有机融合。杂志报道的题材可以更多地成为直播的选题,直播的回放视频、二度创作的短视频的二维码也可以更多地出现在杂志页面上。

2.接入更多优质外部平台,并与之深度沟通。在现有的外部分发平台之外,直播团队应继续寻找更多的合作方。达成合作只是第一步,更重要的是在后续的过程中,持续与平台方探讨直播产品的生产策略,以实现共赢。

3.尝试转播热点事件。在坚持原创之外,当新闻热点突发而团队来不及执行一次完整的直播时,可与媒体同行联系,先行转播他们的网络直播信号,以保持本栏目在受众心目中的“在线感”。

4.与经营有机结合。如同传统电视平台的各类新闻直播栏目会有与经营相关的冠名、品牌展示一样,网络直播节目同样可以在规范操作的前提下,引入调性相符、占比适度的经营元素,为自身的存续和提升“造血”。同时,优质经营客户的品牌投放,也可以提升直播栏目的传播力。

结 语

网络直播凭借低门槛、实时性、交互性等优势,成为社会交往、信息传播和文化消费的重要方式,并在社会生活、经济发展、精神文明等领域产生了深远影响。[6]

网络直播在我国的兴起并非由新闻媒体主导,而是由互联网平台担任了先锋。但是,新闻媒体仍然可以“后发制人”,善于利用这种传播手段,为自身的融媒体建设助力。值得注意的是,网络直播领域并没有通用于全部媒体的现成“宝典”,需要每一家媒体清醒地分析研判自身的类型、特色与优势,制定符合实际的策略。在这个探索的过程中,媒体人需葆有充足的创新精神,不断敢于“试错”而不放弃。

参考文献:

[1]中华人民共和国国家互联网信息办公室.互联网直播服务管理规定[EB/OL].(2016-11-04)[2023-07-28].http://www.cac.gov.cn/2016-11/04/c_1119847629.htm.

[2]许向东.我国网络直播的发展现状、治理困境及应对策略[J]].暨南学报(哲学社会科学版),2018(3):72,80.

[3]新民周刊.《周周嘎3胡》各期回放[EB/OL].[2023-07-28].https://space.bilibili.com/1758147190/channel/seriesdetail?sid=3712434.

[4]文森特·莫斯可.传播政治经济学[M].胡正荣,等,译.北京:华夏出版社,2000:145.

[5]尼克·史蒂文森.认识媒介文化[M].王文斌,译.北京:商务印书馆,2001:156.

[6]许向东.我国网络直播的发展现状、治理困境及应对策略[J],暨南学报(哲学社会科学版),2018(3):80.

(作者为《新民周刊》记者、全媒体视频总监)

【文章刊于《青年记者》2023年第21期】

本文引用格式参考:

王煜.新闻期刊在网络直播领域的创新策略——以《新民周刊》的探索为例[J].青年记者,2023(21):50-52.

来源:《青年记者》公众号

编辑:小青