从综艺脱口秀看青年文化的价值破壁

2024-01-25 09:11:04

来源:《青年记者》公众号 作者:牛鸿英 杨梓涵

摘要:脱口秀演员游离在虚拟和现实之中的人设成为大众情感共鸣的寄托,而青年这一拥有独立思考能力和批判精神的重要社会群体,面对现代性和消费霸权的种种压力,颠覆传统规则秩序,强调个体

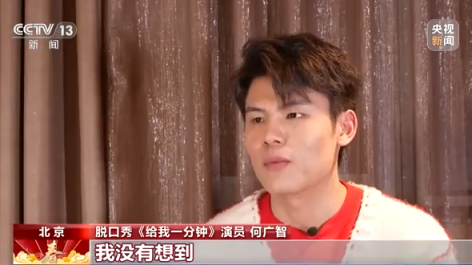

据统计,2023年央视春节联欢晚会中的圆桌脱口秀《给我一分钟》成为春晚收视率最高的节目,表明当下大众对于幽默、互动性强的节目喜好和贴近生活、能够引发共鸣的情感需求。近年来,随着社会的不断发展,文化的多元化与青年群体的消费主导地位逐渐显现。而作为文化的一个重要载体,综艺脱口秀在青年文化中扮演着越来越重要的角色。综艺脱口秀作为一种特殊的社会表演形式,通过不同的话题、角色和场景,汇聚了对社会生活和文化现象的多维度思考。

“社会化表演:“Z世代”青年的自我镜像

当代社会中的“Z世代”青年更加注重自我表达,而脱口秀的社会化表演方式从“开放麦”到“仪式秀”的历时性转化是一次切入观众生活的文化生产。从过去对越轨行为的亚文化研究到如今的“吐槽”文化盛行,意味着脱口秀不仅借助于互联网和技术实现了情绪的大众化,更是一种社会性的话语呈现和力量表达。后剧场时代,脱口秀节目中“开放麦”和“仪式秀”共同构成了一个全新的空间场域,演员们通过“游戏化”的表演方式与观众共同展演一场“社会戏剧”。

(一)从“开放麦”到“仪式秀”:切入观众生活的文化田野。“在通过仪式中,人们从结构中被释放出来之后,仍然要回到结构之中,而他们所经历的交融,已经为此时的结构重新注入了活力。”[1]作为一场仪式化的社会表演,脱口秀将个体从社会中解放出来,而当仪式结束,个体重回社会时则被注入了全新的精神力量。“开放麦”的表演方式借鉴了西方发达国家流行的脱口秀俱乐部的形式,成为脱口秀演员锻炼口才、提升幽默能力的开放式线下场所,随着时间的推移和观众的需求,一些演员开始以脱口秀的形式上演独自的个人节目。脱口秀逐渐成为一种更加完整的“仪式秀”,涵盖了更加丰富的内容和表演形式。与此同时,“开放麦”与“仪式秀”之间又形成互相转化的动态机制,二者在各自发展的同时也在不断推动对方实现快速更新迭代。

美国社会学家柯林斯认为,互动仪式链是建立在情感能量交换之上的文化身份、符号身份认同的过程。[2]脱口秀依靠情感联系,通过构建一个“虚拟在场”的领域来创造集体共鸣,群体之间的互动具有仪式性,因互动而产生的情感让群体成员之间的联系更为紧密。脱口秀从“开放麦”到“仪式秀”的转变,是随着时间推移和大众需求的变化而产生的变化,脱口秀已经成为一种多元化的表演形式,成为兼具交互性和受众参与性的一种文化生产。

(二)从“越轨”到“吐槽”:技术赋权中的话语增殖。在关于青年亚文化的学术研究中,芝加哥学派主要关注边缘化群体的越轨行为与主导话语之间的关系,霍华德·贝克尔通过对边缘化群体的行为进行标记和规定来支配话语,越轨亚文化则代表了被命名和被标记的现象。随着全球消费主义的蔓延和互联网文化的兴起,由阶级和种族界定的青年亚文化群体正在逐渐消解,各种小众文化也随之出现。这一时期的学者认为,在虚拟互联网、媒体和消费时代,亚文化群体身份是具有分散性的、异质性的和流动性的。

后亚文化时代伴随着互联网兴起和技术赋权,青年文化的表达策略逐渐进行话语转向,从“越轨”转向“吐槽”,从对阶级、种族的边界抵抗转为自我观点的有力输出。作为青年文化的一种形态表征,脱口秀借助于互联网和技术实现了情绪的大众化,成为一种社会性的话语呈现和力量表达。诞生于网络语境的脱口秀节目颠覆了传统媒体时代的话语表达模式,并以其独特、直率和犀利的话语特征在青年群体中获得广泛的关注。近几年来,网络脱口秀节目中的女性身影与女性议题比重越来越高。在脱口秀节目中,女性脱口秀演员文本创作的逻辑起点,多数围绕在外貌焦虑、年龄焦虑、婚姻困境及社会期待等方面。女性话题在脱口秀节目中频频涌现,证实了女性在社会生活中的长期失语状态,而脱口秀的场域则为她们提供了宣泄潜在情绪的机会。

(三)从个体表演到社会戏剧:后剧场“游戏”的论坛效应。“在后戏剧剧场中,仪式引人注目的形式化瞬间从单单提升注意力的功用中解脱出来,确定了仅为其自身、作为审美性质而绝无任何宗教或膜拜指涉含义的重要意义。后戏剧剧场用仪式取代了戏剧情节。”[3]后剧场力图从传统的剧场模式中脱离出来,追求一种自由的创作状态,脱口秀节目中“开放麦”的线下形式和网络节目的线上空间共同构成了一个全新的空间场域。“从某种意义而言,‘社会戏剧’属于积极的结构性概念这一范畴,它主要关注的是受地位—角色的影响而具有能力的人以及作为结构成分的群体和亚群体之间的关系。”[4]社会戏剧可以用来消除社会结构中的压力与紧张感,脱口秀演员实则在进行一场社会表演。在后剧场这一空间场域中,脱口秀节目从脱口秀演员的个体表演转变为一场全民性的社会戏剧,观众也参与其中,共同构成一场“游戏”体验。

在整个“游戏”的过程中,节目嘉宾、现场观众有着密切的互动,从而构成了游戏整体,嘉宾们之间的互相吐槽和自由、随意的态度引发全场放声高呼恰恰契合了游戏精神,观众在观看脱口秀的过程中会因自身的生活经历不同而产生不同的意义,成为这个个体对这一作品的独有诠释,并在此过程中获得愉悦感与满足感。在这场“游戏”中,节目嘉宾和观众能够暂时性地忘记现实生活中的种种束缚,表达出最原始、生动的情感和精神。

“衔情式话语”:仪式情感的美学整饬

“规范化的情感调控模式是每一个政体的基本要素,也是文化霸权的基本构成。”[5]在个体探索自我、不断校正目的的同时,衔情式话语对诸多情感目标进行筛选和调控,帮助人们进行心理调控和情感调节。脱口秀中仪式化的社会表演是一种情感升华的过程,脱口秀演员营造的虚拟与现实性人设交替契合了西方戏剧舞台的间离效果,蕴含中国传统风格的吐槽文化以温和的方式颠覆传统观念。脱口秀只有通过个人与群体的联结,才能实现情感上的共鸣和意见上的共识。

(一)吐槽与自黑。脱口秀中的吐槽和自黑都是用幽默、讽刺、嘲讽等手段来表达观点和情感的方式,它们所揭示的问题也往往是社会、文化、人性等方面的现象。两者都能带给观众笑声和思考,突破现有的说话方式和思维方式,带有一定的反正义感。脱口秀与中国相声艺术有着异曲同工之处,脱口秀中单口喜剧的表演形式和相声中的单口相声形式在本质上相同。脱口秀虽然是西方的一种舶来品艺术,但经过本土化转换之后,无论是相声还是脱口秀,都采用了中国式的表达方式,先是通过一些人性中的缺点来进行自嘲,进而影射与此相关的整个社会群体,通过演员的话术和表达方式,直接生成和传递笑点。

与吐槽不同的是,自黑则更侧重于对自己的负向评价,当事人通过嘲讽、自我批评等方式来展示自己的幽默感,以提升与观众的互动感和认可度。无论是吐槽还是自黑,脱口秀演员通过台下现实中的自我人设、台上表演时与群体达成性格缺点共鸣的人设以及站在第三视角评价的人设达到了戏剧舞台的间离效果,通过人设的虚拟性和现实性为当代社会的文化现象提出建设性的批评反思。相声与脱口秀都通过中国人传统性格中的温和敦厚来对社会现象进行评判,采用一种温柔的抵触方式。

(二)阈限与联结。在维克多·特纳看来,阈限充满着变化和对正常社会等级与规约的违反,是反结构的,阈限正是人们运用象征展示其“反结构倾向”的动态表演过程,是一场真实可见的“社会戏剧”[6]。在综艺脱口秀中,脱口秀演员所呈现的社会表演同样具有“反结构倾向”,通过自我观点的表达来颠覆传统媒介的规则和框架,运用话语幽默的方式来调侃、批评和反思社会现象,同时自由的表演形式缩短了个人与群体之间的距离,通过这一社会表演,个人与群体之间的联系更为紧密。脱口秀演员在讲述个人经历时,将其与普遍现象相连结,例如王勉在脱口秀节目《一个人说》中,经常会引用电影、音乐、电视剧等流行文化元素来引发观众共鸣,并通过这些元素与观众产生联系。

脱口秀节目作为一种社交媒体产品和表演艺术,能够在个人与群体之间建立联结。通过来自不同行业的脱口秀演员分享自己的故事、观点和体验,从而让观众了解到其他人的生活方式和价值观。不仅让个人在思想上和情感上与他人相互交流,同时促进个人与群体之间的联结。除此之外,脱口秀节目中演员通常会从个人的角度表达对于社会问题的看法和反思,引起观众认同和共鸣的同时也可以让观众对社会的现状和未来有更深入的了解,不仅能够建立起一个共同的话题和讨论平台,同时让个体感受到自己与他人之间的联系。

“青年性”建构:集体共识的价值“溢出”

脱口秀节目中的自省机制拓宽了青年乃至整个社会群体的成长边界,“吐槽”式的心态成为治愈社会“精神内耗”的策略之一。作为社会主要动力的来源之一,青年群体的属性被重新定义,青年群体的力量逐渐达成集体共识,在自反性机制、情感疗愈和颠覆传统秩序等方面青年群体的价值逐渐被彰显出来。

(一)自反性机制拓展主体成长边界。脱口秀节目作为一种新兴文化形式,具有强烈的时代性和现代性,同时具有浓郁的青年文化特征,并蕴含着自反性机制,能够促进主体成长边界的拓展。脱口秀节目通过演员的个人经历和观点分享,激发青年对于自我认知与价值观的思考。同时脱口秀节目富有一定的互动性和开放性,使得观众与演员之间建立平行关系,促进青年理解并接纳更多不同看法和观点。脱口秀节目能够帮助青年更好地理解社会现象和问题,同时也启发青年去探索内心世界和情感表达方式。此外,观众也通过参与互动环节、提出问题和反馈意见等方式激发自身的思考和自我认知。例如,在脱口秀节目中,观众可以与演员进行交流和互动,提出观点和问题,这样的互动不仅拓展了个人成长边界,也促进了社会群体之间的沟通和交流,为整个社会带来更多创新和变革。

脱口秀不仅能带给观众娱乐的体验,更能够让他们吸取充满价值的知识、体验和思想。在观看脱口秀时,观众有机会通过演员的表演和分享来学习、思考和成长。除此之外,观众还应该坚持终身学习和成长的态度,从而不断扩充拓展自己的认知。

(二)“吐槽”心态治愈社会“精神内耗”。在当代快节奏社会中,多数人由于各种原因不断出现自我肯定或否定的心态,社会“精神内耗”成为一种普遍存在的问题。脱口秀作为社会表演,借由戏剧性的表演形式,能够对观众进行心理疗愈,通过幽默的方式暴露社会问题和个人学习生活中的不足,从而引发观众的情感共鸣。

作为一种娱乐形式和文化现象,脱口秀具有独特的意义和价值。其中,“吐槽”心态的运用不仅能为观众带来娱乐和消遣,同时能够达到治愈社会“精神内耗”的效果。美国脱口秀主持人乔恩·斯图尔特在《每日秀》中经常通过幽默的手法,针对美国政治、经济等问题进行批评和讽刺,并讲述自己对于社会现象的看法,引发了观众的共鸣和反思。随着观众逐渐接受和喜爱这种“吐槽”式表演风格,脱口秀成为一种治愈社会“精神内耗”的策略。当观众处于轻松的氛围中聆听演员的吐槽并进行思考,往往能够得到一定程度的解压和情绪释放。同时,脱口秀也为大众提供了一个公开、自由、包容的平台,让不同群体的观点得到传达和交流,进一步减轻了社会压力。

(三)结构性力量对话消费霸权。程巍在《中产阶级的孩子们》中指出20世纪60年代西方“新左派”学生运动及其形形色色的反文化实践,是资产阶级政冶革命与经济革命在文化思想领域的历史延续[7]。20世纪60年代的西方青年运动对于资产阶级革命和文化领导权的归属起着绝对性的主导作用。因此,青年文化可以看作社会中的一种结构性力量。无论是早期的电视脱口秀还是当下盛行的网络脱口秀,脱口秀节目都倡导自由、开放和不拘一格的风格,而这种风格深受青年群体的青睐。当下,青年人对于传统权威和规范的认同感降低,多持自由开放、反传统反权威的态度。脱口秀节目作为一种后现代的亚文化形式,不断影响和重塑当代青年的生活方式、价值观和思维方式,成为青年文化中的一种新力量。

在消费文化日益浓厚的环境中,消费霸权不断通过推行少数人的消费模式和审美标准来主导整个社会的文化生产和消费,受到消费霸权影响的人们也在不自觉地接受着这些标准,从而形成了一种传统、固化的价值观念。作为一种富有创新性的社会力量,青年文化具备强大的潜力来抵制消费霸权。青年群体具备更加开放、多元的审美和生活方式,更加注重自由、创新和多样化,倡导平等、公正的消费环境。通过数字化媒介、社交网络和自身的创造力等多种手段,青年群体可以积极地参与社会变革,推动社会向多样化、自主化、创新化的方向发展,并为社会带来新的思想和文化动力。

结 语

作为一场仪式化的社会表演,综艺脱口秀观照社会现实和边缘群体,建构了“Z世代”青年的主体性身份,游戏化的互动模式和“吐槽”式的情绪表现达到了情感疗愈的功能。脱口秀演员游离在虚拟和现实之中的人设成为大众情感共鸣的寄托,而青年这一拥有独立思考能力和批判精神的重要社会群体,面对现代性和消费霸权的种种压力,颠覆传统规则秩序,强调个体意识和群体诉求的表达,逐步成为推动社会变革的推手。

【本文为2023年度中国电影地缘文化研究基地科研类项目“媒介融合时代下文化类综艺节目的青年文化建构研究”(编号:23YB106)阶段性成果】

参考文献:

[1][6]维克多·特纳.仪式过程:结构与反结构[M].北京:中国人民大学出版社,2006:130.

[2]兰德尔·柯林斯.互动仪式链[M].北京:商务印书馆,2017:13.

[3]汉斯·蒂斯·雷曼.后戏剧剧场[M].北京:北京大学出版社,2010:77-78.

[4]维克多·特纳.戏剧、场景及隐喻.人类社会的象征性行为[M].北京:民族出版社,2007:39.

[5]威廉·雷恩.感情研究指南:情感史的框架[M].上海:华东师范大学出版社,2020:161.

[7]程巍.中产阶级的孩子们:60年代与文化领导权[M].北京:生活·读书·新知三联书店,2006:79.

(牛鸿英:陕西师范大学新闻与传播学院教授;杨梓涵:陕西师范大学新闻与传播学院硕士研究生)

【文章刊于《青年记者》2023年第24期】

本文引用格式参考:

牛鸿英,杨梓涵.从综艺脱口秀看青年文化的价值破壁[J].青年记者,2023(24):92-94.

来源:《青年记者》公众号

编辑:小青